»Machen … und nicht labern« – Flieger-Horst und sein vielbewegtes Flieger- und Abenteuerleben [Historischer Reisebericht]

»Machen … und nicht labern« – Flieger Horst und sein vielbewegtes Flieger- und Abenteuerleben

Die ersten Lebensjahre und die erste große Weltreise 1976 – Mit der Vespa durch Australien

Text und Bilder von Horst Althaus – alias Flieger Horst, Reisezeit seit 1947

Einführungstext von Andreas Junger

Jedes dzg-Mitglied kennt den dzg-Pavillon, in dem Rudi Kleinhenz mit seinem Team auf unseren sowie externen Globetrotter-Treffen für unseren Club um Mitglieder wirbt und auch die Bücher unserer Mitglieder verkauft. Auch ich helfe seit ein paar Jahren regelmäßig mit, um die dzg bekannter zu machen und in den Austausch zu kommen, denn unsere Treffen sind ja bekanntermaßen »Die zweitschönste Art unterwegs zu sein«.

Bei einem dieser Treffen vor ein paar Jahren blättere ich in den Büchern unserer Autoren und mir fällt auch die CD von Flieger-Horst in die Hände. Diese enthält sein 274 Seiten starkes Reise-Lebenswerk im PDF-Format, welches er selbst schlicht »Lesebuch« nennt. Auch ein Hörbuch ist auf der CD. In den nächsten Tagen und Wochen lese ich begeistert seine Reisegeschichten; es kommt aber nie zu einer Begegnung mit dem Abenteurer aus Hagen, der in unmittelbarer Nachbarschaft zu mir in Hamm wohnt. Auch auf einem der dzg-Regionaltreffen in Münster oder Dortmund lernen wir uns nicht kennen, aber verpassen uns mehrmals knapp um ein oder zwei der monatlichen Treffen. Flieger Horst ist zwar (noch) kein dzg-Mitglied, aber der charismatische »Hans Dampf in allen Gassen« ist trotzdem in der Reiseszene »bekannt wie ein bunter Hund«, was beim Lesen seiner teilweise haarsträubenden Abenteuergeschichten sofort klar wird. Stichwort: Entertainer auf der »Galileo Galilei«. Später mehr dazu.

In Vorbereitung auf die vorliegende Nostalgie-Sonderausgabe erinnere ich mich jedenfalls an dieses Juwel an Reisegeschichten zurück und rufe Ende Dezember 2020 bei Christel Loock in Dortmund an, um mit Flieger Horst in Kontakt treten zu können. Am Silvesternachmittag 2020, mitten im »harten Lockdown«, ist es also so weit, und ich lerne Flieger Horst, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Horst Althaus heißt, endlich persönlich in seiner Wohnung in Hagen kennen. Wie Flieger Horst zu seinem Spitznamen kam und welche unglaublichen Abenteuer er in mittlerweile 86 Lebensjahren, meist fliegend, aber auch fahrend auf einer Vespa auf dem Fünften Kontinent, erlebt hat, wird hier – und in nachfolgenden Heften – auszugsweise wiedergegeben.

Geburt und erste Lebensjahre

Horst – Die glückliche Geburt eines gesunden, kräftigen Jungen zeigen in dankbarer Freude an – Wilhelm Althaus u. Frau Mimi geb. Bick – Hagen, den 21. September 1934. So lautete die Geburtsanzeige, die sich wie so vieles in meiner Utensiliensammlung befindet. Um mit meinen zwei bis vier Jahre älteren Jugendfreunden mithalten zu können, sorgten mein Mut und meine Pfiffigkeit für die nötige Anerkennung. Dass es nur der Fritz im Leben zu etwas bringt, wenn Fritzchen schön artig, folgsam und aufmerksam ist, bekam man ja von morgens bis abends zu hören und brauchte diesem absolut guten Rat nur zu folgen. Aber genau das lag mir nicht.

Ich war das vierte von fünf Kindern und mein Vater ein sehr, sehr strenger, patriarchalischer erbsenzählender, städtischer Beamter in Hagen. Meine Mutter war genau das Gegenteil: Sie war so liebe- und verständnisvoll, wie man es sich nicht besser wünschen konnte. Sie hatte es nicht nötig, mich mit Ohrfeigen zu einem anständigen, gehorsamen Jungen zu erziehen.

Der Zweite Weltkrieg war ausgebrochen und meine drei älteren Brüder meldeten sich als Freiwillige zur Luftwaffe. Als die Gegenseite Bomber gegen das Deutsche Reich einsetzte, wurden meine Mutter, meine Schwester und ich mit meinen sieben Jahren 1942 nach Pommern, dem heutigen Polen, evakuiert. Zum ersten Mal spürte ich etwas Interessanteres in meinem Leben, wobei die Schulzeitunterbrechung bis zum Sommer 1945 die Sache zu meiner Zufriedenheit abrundete. In den Monaten der Evakuierung hatte ich viel gesehen und erlernt, wie zum Beispiel Städte, die nicht so verrußt waren wie die bei uns im Industriegebiet. Das kannte ich vorher noch gar nicht. Um das Rolltreppenfahren in Berlin beneideten sie mich am meisten. Ich erzählte ihnen auch vom Hafen in Stettin und den vielen Großbahnhöfen während der Evakuierung.

Als Pfadfinder ab 1947 in der britischen Besatzungszone unterwegs

Bei einem Pfadfinder-Treffen 1947 – Die drei Kameraden (Bild rechts)

Mit Unterstützung der britischen Besatzungsmacht wurden die Pfadfinder gegründet, als ich 12 Jahre alt war. Mein Trieb nach Abenteuern, der Wissensdurst, was hinter den Bergen liegt, wurde in dieser Gemeinschaft befriedigt. Man lernte eben leicht durch praxisbezogene Übungen, nach Karte und Kompass zu marschieren, sich nach den Sternen und der Sonne zu orientieren, mit den einfachsten Mitteln einen regensicheren Unterschlupf zu bauen, mit einem Geheim- und Morsealphabet umzugehen und sich in fast jeder Lage zu helfen wissen. Das Gitarre spielen nach Noten machte mir Schwierigkeiten, bis man mir erlaubte, nach Gehör zu spielen. Das Fernweh wurde noch durch die vielen speziellen Pfadfinderlieder, deren Texte von den fernen Ländern, Inseln, Bergen und Seen handelte, besonders geweckt. Die Geländespiele ließen die verborgenen Talente, die gegnerische Partei zu überlisten, voll entfalten. Des Nachts am Lagerfeuer saß man wieder mit den Tagesgegnern als eine kameradschaftliche Gruppe zusammen und tauschte Erfahrungen und Fahrtenerlebnisse aus. Hier bedeuteten die Worte Ehre, Zuverlässigkeit, Treue, Mut, Ehrgeiz, Kameradschaft etwas, und Feigling genannt zu werden, war die höchste Strafe. Durch die Wochenendfahrten kannten wir unsere nahe Heimat bestens, wobei die regionalen Gebiete an den verlängerten Wochenenden durchwandert, durchradelt oder per Trampen erreicht wurden. Einmal im Jahr ging es mit Kochgeschirr und Zelt auf Großfahrt von fünf bis sechs Wochen quer durch Deutschland, so dass ich von mir behaupten kann, meine Heimat und Deutschland gut zu kennen, bevor ich mich für das Ausland interessierte.

Die ersten Berufsjahre und Familiengründung

Im April 1953 schloss ich meine Dreherlehre erfolgreich ab, zwei Tage später starb mein Vater. Die Berufswahl, die mein Vater bestimmt hatte, befriedigte mich überhaupt nicht. In meiner neuen Berufsvorstellung wollte ich als Busfahrer im Reiseverkehr tätig werden, um mich in dieser Branche später selbständig zu machen. Ich ging also auf Montage, machte sehr viele Überstunden, arbeitete auch am Wochenende und lebte sehr sparsam. Somit hatte ich schnell so viel Geld gespart, dass ich in kürzester Zeit alle vier Führerscheinklassen nacheinander erwerben konnte. Damit in der Tasche, fuhr ich zwei Jahre lang Lastwagen der Führerschein Klasse Zwei im Fernverkehr. Kurz vor Vollendung der zweijährigen Fahrpraxis bekam ich ein günstiges Angebot, mich in der Baubranche selbständig zu machen. Ausgerechnet wieder etwas, was so gar nicht meinen natürlichen Veranlagungen entsprach. Aber frei zu sein, selbst entscheiden zu können und durch Fleiß mehr Geld zu verdienen, waren der Anreiz für meinen Entschluss, das Angebot anzunehmen, und ich stellte meine Idealvorstellung des Reiseverkehrs zunächst einmal zurück. Die ersten drei Geschäftsjahre reichten aus, um die nötigen Voraussetzungen zu erfüllen, eine Familie zu gründen. Unsere Tochter Maud wurde als Wunschkind auf den Tag genau geboren. Wir gaben ihr das Gefühl, willkommen und behütet zu sein, sie hat es uns mit Liebe bis zum heutigen Tag gedankt.

Zwischen Dreher und Fernfahrer: Tramptour nach Frankreich 1954

Es ist unmöglich, über alle Fahrtenerlebnisse zu berichten. Aber eine lustige Geschichte nach dem Motto »Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein«, möchte ich doch nicht auslassen: Es war in Südfrankreich auf einer Tramptour, ich war 19 Jahre alt. Ein Weintransporter setzte mich gegen 21 Uhr mitten in einem kleinen Dorf ab. In einem Bistro erkundigte ich mich nach einer Jugendherberge. Die Leute fanden meine Art der Verständigung so lustig, dass sie mich erst einmal zu einem Drink einluden. Nun, nichts Besonderes, ich leerte mein Glas und wollte dann wissen, ob es hier eine Jugendherberge gäbe oder nicht. »Moment, mein kleiner Freund, erst trinken wir noch einen und dann fahren wir dich dorthin.« Für mich war das nicht schlecht, denn vielleicht konnte ich durch diese Leute morgen sogar noch einen Wagen nach Marseille kriegen. Es wurde spät und später, ein Einlass in die Jugendherberge nach 22 Uhr war nicht mehr drin. Ich mahnte nun die lachende Gesellschaft zur Eile und endlich fuhren wir los. Sie überschlugen sich in ihrer Ausgelassenheit, und ich verstand kein Wort mehr. Bloß als die Fahrt vor einem Friedhof endete, war ich überrascht, aber lachte fleißig mit. Wir stiegen aus, öffneten das schwere Gittertor und der Fußmarsch ging geradeaus auf die Leichenhalle zu. Ich ließ mir nichts von meiner Überraschung anmerken, als meine Begleitung mir in dieser zweckentfremdeten alten Leichenhalle, die nun den Totengräbern als Geräteschuppen diente, die Übernachtung anbot. Sofort packte ich meinen Schlafsack aus, bedankte mich und richtete mir mein Nachtlager ein. Sie sagten noch: »Wir holen dich morgen um sieben Uhr wieder ab« und verabschiedeten sich lachend.

Trampen 1954 in Frankreich – Einer von vielen Tramper-Wagen (Bild rechts)

Für mich war das jetzt klar: Die kommen um Mitternacht zurück und ziehen dann so was Ähnliches wie einen Geisterspuk ab. Als der Letzte den Friedhof verlassen hatte, bin ich gleich mit meinem Schlafsack aus dem Hinterfenster gesprungen und habe mich hinter einem Grabstein versteckt, sodass ich den Eingang und das Tor im Auge hatte. Was immer die vorhaben mochten, mich legten sie nicht rein. In meiner Vorstellung kämen sie in Bettlaken gekleidet zurück, klopften an der Tür oder tanzten vor dem Fenster herum. Ich wartete gut zehn Minuten hinter dem Grabstein, um sicher zu sein, dass keiner meinen Stellungswechsel bemerkt hatte. Unter einem Busch, direkt am Weg zur Leichenhalle, zirka acht Meter vor der Tür, richtete ich mir meine Liegestellung im Schlafsack ein. Für diese Tarnung wäre mir beim Pfadfinder-Wettkampf bestimmt der erste Platz sicher gewesen. Hier liegend, das Kopfende in Türrichtung, wartete ich auf die kommenden Geister.

Es dauerte keine dreißig Minuten, als sich ein Fahrzeuggeräusch näherte und vor dem Friedhof verstummte. Nun konnte das Spiel beginnen. Leise im Gleichschritt, die Hände dem jeweiligen Vordermann auf die Schulter gelegt, näherten sich fünf Personen mit übergehängten Wolldecken und Zylindern auf den Köpfen. Es setzte ein Gemurmel mit tiefer Stimme »Taraba – Rababa« ein und sie gingen im Gänsemarsch zwei Schritte vorwärts und einen Schritt zurück auf die Tür zu. Als der Erste die Türklinke drückte, die Tür langsam abwechselnd öffnete und wieder schloss, fasste ich mit beiden Händen so fest ich konnte dem letzten neben mir Gehenden an sein Fußgelenk. Der stieß einen fürchterlichen Schrei aus, der alle übrigen erschrecken ließ, so dass nun alle fünf um die Wette schrien, aber keiner wusste warum. Zum Lachen war mir nicht zumute. Das Geschrei ging durch Mark und Knochen. Es war beängstigend. Der von mir festgehaltene Fuß lähmte sein Herrchen völlig. Wie hypnotisiert schrie er in unverminderter Lautstärke. Die Schreierei der übrigen hatte sich beruhigt, und sie versuchten nun herauszufinden, welch ein Blitz ihren Freund wohl getroffen haben könnte, als ich mich im selben Moment aus dem Gebüsch erhob und ein ungewollter zweiter Effekt einsetzte. Die Sache klärte sich nun auf. Aber der arme Freund hatte, was eine anschließende ärztliche Untersuchung ergab, einen Schock erlitten. Diese Nacht schlief ich im Hause des Arztes. Er war es auch, der mich morgens zum Friedhof fuhr, um meine Sachen zu holen, der mir ein gutes Frühstück spendierte und mich zur Landstraße brachte, um in Richtung Marseille zu trampen.

Die Jahre vergehen wie im Fluge und Beginn der Flugbegeisterung

Aus den anfänglichen sehr einfachen Bauausführungen hatte sich das Geschäft zwischenzeitlich zu einem Unternehmen für schlüsselfertige Ausbauten mit einer 25 Mann starken Stammbelegschaft und den nötigen Hilfskräften bei einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 1,5 Millionen DM entwickelt. So vergingen die Jahre wie eine Nachtwache und unter der guten schwäbischen Küche meiner Frau hatte ich noch zu allem Übel einige Pfundchen angesetzt, die das Bild eines Wohlstandsbürgers voll abrundeten. Dieses änderte sich schlagartig, als ich Ende 1969 die Bekanntschaft der Fallschirmspringerschule in Dortmund machte. Vom ersten Tag des Betretens des Clubheimes fühlte ich mich in der Kameradschaft der Luftsportler wohl. Seit diesem Tage bin ich dem Luftsport und der Airport-Atmosphäre hoffnungslos verfallen. Ostern 1970 wurde unsere Ehe im freundschaftlichen, guten Einvernehmen geschieden und im Mai machte ich meinen ersten Fallschirmsprung. Der Pilot rief: »Fertigmachen zum Absprung!« Der Pilot drosselte die Fahrt und dann kam sein Zeichen. Noch bevor sein Nicken vollendet war, waren meine Augen geschlossen und ich stürzte mich in die Tiefe. »Nicht mehr denken Horst, nur noch handeln.«

Mein erstes Flugzeug 1972 vor meiner Firmenwerbung

Die Begeisterung zu springen ließ doch etwas nach, und ich meldete mich nach einem missglückten Fallschirmsprung zur Pilotenausbildung an. Noch bevor die zweite theoretische Unterrichtsstunde belegt wurde, war in der Flieger-Klause der Kauf einer Cessna 210 auf einem Bierdeckel dokumentiert, und ich war nun der stolze Besitzer eines Flugzeuges, von dem ich genauso wenig wusste wie von der ganzen Fliegerei und ob ich überhaupt jemals den Flugschein bekommen würde.

Wie ich zu meinem Namen Flieger Horst kam

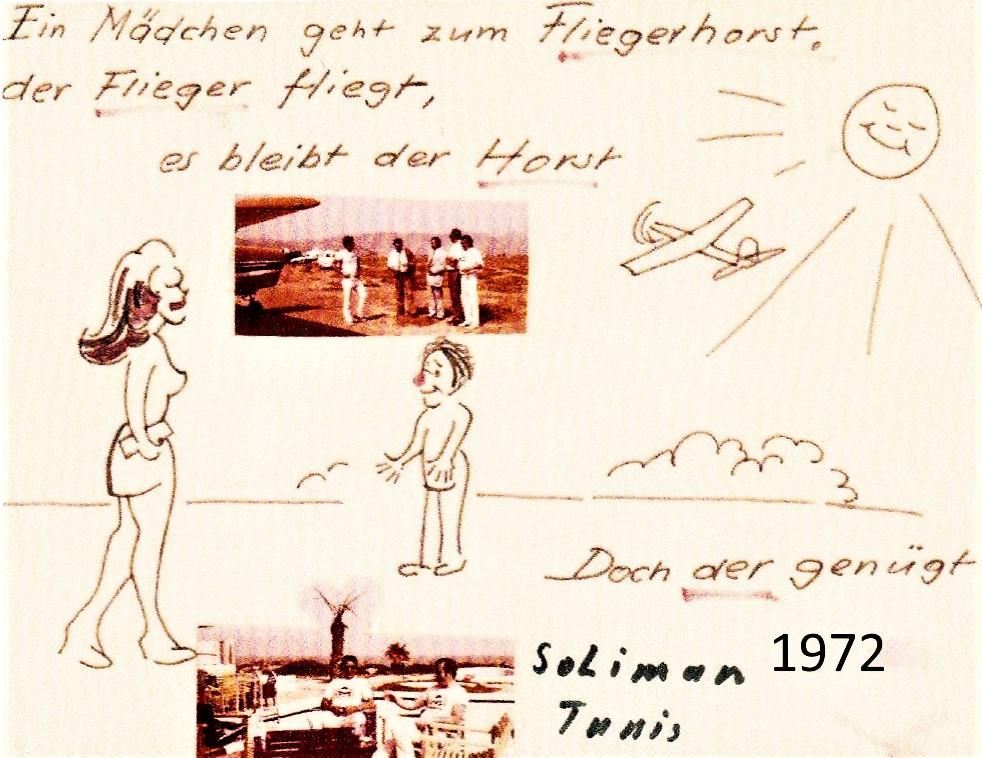

So entstand mein Name Flieger Horst

Im Mai 1973 unternahm ich mit meinem Springer- und Fliegerfreund Cookie einen sechstägigen Vatertagsflug nach Tunesien, um unserem Sprunglehrer-Freund, der hier eine Fallschirmspringerschule leitete, einen Besuch abzustatten. Dieser Flug, der nicht nur zwanzig Flugstunden mit größerem Erfahrungswert als die üblichen Kaffeeflüge zu den Nordseeinseln einbrachte, bereicherte mich um einige Fliegerkameradschaften, die, so glaube ich, nur im Luftsport so tief ihre Wurzeln schlagen können. Beim Abflug aus Tunesien nach diesem langen Wochenende hat mir ein Berliner Graphiker eine Zeichnung mit folgenden Sätzen geschenkt: »Ein Mädchen geht zum Fliegerhorst, der Flieger fliegt, es bleibt der Horst.« Von nun an war mein Name Flieger Horst.

Insolvenz und Idee zur Weltreise

Am 1. April 1974, wie ein schlechter Aprilscherz, habe auch ich unter der beginnenden bundesweiten bauwirtschaftlichen Krise meine Firma geschlossen. Allein der Verlust von 150.000 D-Mark bei einem Kunden ließ keinen Zweifel zu, den richtigen Entschluss getroffen zu haben. Ich war keine GmbH, Co. oder KG, sondern eingetragener Einzelkaufmann. Nur mir selbst konnte ich was vorhalten. Mit dem modernsten Werkzeug ausgestattet, nach 18 Jahren sehr fleißiger Arbeit bei Vollbeschäftigung seit 1956.

Im Dezember 1975 bei einer Schneewanderung beobachtete ich für eine gewisse Zeit zwei Rehe, die unter der Schneedecke nach Futter suchten. Es freute mich, dass mich so ein Anblick noch fesseln konnte, wo doch die letzten zwanzig Jahre mehr materialistisch geprägt waren. Ich fragte mich selbst, wie lange ich noch diese Zeit ohne festes Einkommen durchhalten könne. Da ich keinen klaren Gedanken zustande gebracht hatte, der realisierbar war, um mein Einkommen in der Zukunft zu sichern, wurde ich unruhig, bewegte mich, und die Rehe sprangen davon. Durch die Sprünge kam mir der Gedanke: »Weltreise«.

Nun fing das Blut wieder richtig an zu zirkulieren. Bis zum 24. Lebensjahr war eine Weltreise aus Geld-, danach aus Zeitmangel nicht möglich. Nun hatte ich sehr viel Zeit und noch ein wenig Geld. Die Frage war nur wohin? Womit? Ich hatte mir geschworen, nicht mehr kaufmännisch zu rechnen, abzuwägen, zu entscheiden und dann Erfolg zu sehen. Das hatte nach all den Jahren auch keine Sicherheit gebracht. Ich wollte nur noch, wie ein Mensch es braucht, ganz einfach leben, alles seinen Lauf lassen, viel sehen, erleben, genießen, arbeiten und alles hinnehmen, wie es kommt. Ohne Anfang, ohne Ende, in einer Gegenwart, die es mir erlaubt, ganz einfach Ich zu sein.

Im Reisebüro: »Einmal um die Welt bitte«

Also ins nächste Reisebüro: »Bitte eine Reise um die Welt, aber keine Pauschalreise, sondern etwas Individuelles, das etwas länger dauert. So mit Zug, Bus, Schiff oder Flugzeug.« »So eine kombinierte Reise können wir Ihnen nicht anbieten. Aber in vierzehn Tagen läuft ein Schiff aus, die Galileo Galilei, von Genua über Neapel, Messina, Port Said, Port Suez, Dschibuti, Durban, Fremantle (Perth), Melbourne, Sydney, Auckland, Tahiti, Acapulco, Panama, Cristobal, Málaga und ist dann nach einer zehnwöchigen Reise wieder in Genua. Sie können die Reise so oft und wo immer sie wollen für zehn Wochen unterbrechen.« »Alles klar! ich nehme die Reise.«

In acht Tagen war mein Haushalt aufgelöst und ich hatte alle benötigten Impfungen mit kleinen Tricks hinter mich gebracht. Die Abmeldung beim zuständigen Einwohnermeldeamt war mal wieder ein Akt für sich. Die Beamten konnten sich nun gar nicht vorstellen, dass die Reise zehn Wochen dauern oder sich durch Unterbrechungen um weitere zehn Wochen verlängern oder aber durch Tod oder sonstige Umstände nie zu Ende gehen würde. »Wenn sie mir keine Auswanderungspapiere vorlegen können, müssen sie mir bei der Abmeldung die Anmeldung nennen oder sie können sich nicht abmelden.« »Jetzt sage ich ihnen mal was anderes: Ich bestätige ihnen nun durch Einschreiben ihre Verweigerung der Annahme meiner Abmeldung schriftlich.« Das war für den älteren Staatsdiener zu viel und er übertrug diesen Fall einer etwas jüngeren Kollegin, die zwar die Abmeldung ohne Nennung eines Anmeldeortes vornahm, aber es sich auch nicht verkneifen konnte, mir noch den weisen Rat zu geben, die Abmeldung gut aufzuheben, sonst gäbe es bei der Anmeldung große Schwierigkeiten.

Zwanzig Minuten vor der Zugabfahrt, inmitten meiner Koffer und einiger Freunde in der Bahnhofshalle stehend, stellten wir fest, dass der Aktenkoffer mit den wichtigsten Dingen fehlte. Ich hatte diesen Koffer in der fünfzehn Kilometer entfernten Wohnung meines Bruders vergessen. Im Eiltempo ging’s nun bei Rot über Kreuzungen und Einbahnstraßen in entgegengesetzte Richtung fahrend, den Koffer zu holen. Es war eine Hetze, die erst mit dem Spalierlauf auf dem Bahnsteig zum einfahrenden Zug endete. Die würdige Verabschiedung bei einer Weltreise mit Küsschen und dem üblichen Drumherum fiel aus. Eine Schlafwagen-Reservation war aus zeitlichen Gründen nicht möglich gewesen, doch der italienische Steward konnte durch ein Trinkgeld Unmögliches möglich machen. Die Höhe meines Trinkgeldes musste wohl sonst nur von Reisenden gezahlt werden, die absolut nicht gestört werden wollten, was den Steward veranlasste, mich nicht in Milano zum Umsteigen in den Anschlusszug nach Genua zu wecken, was wiederum die gleiche Hetze wie die Abfahrt in Hagen zur Folge hatte.

Ankunft in Genua und Beginn der Weltreise 1976

Das schöne Wetter in Genua wirkte wie Balsam auf meinen vom allgemeinen Reisefieber und der Hetze gereizten Magennerv. Meinen Aktenkoffer hielt ich wohlbehütet in der Rechten, die überfreundlichen Gepäckträger stürzten sich gleich auf das übrige Gepäck, um es mit dem Lastenfahrstuhl, ohne mich und gegen meinen Protest, nach unten zu befördern. Ich lief die Treppe hinunter und suchte nun vergebens die Fahrstuhlausgangstür. Also ging ich wieder nach oben, doch der Bahnsteig war und blieb leer. Die zwei zur Hilfe hinzugezogenen Polizisten konnten auch nur eine Eingangstür, aber keine Ausgangstür finden und gaben auf, mir weiter bei der Suche nach der Ausgangstür behilflich zu sein.

Für mich war das Ganze klar, ich war einem organisierten Crime zum Opfer gefallen und lehnte mich vor der Bahnhofshalle an einer Säule, genoss die Sonne und beobachtete nun alle merkwürdigen Subjekte, die Tagesdieben ähnlich sein könnten. Jetzt sah ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite, was meinen Verdacht bestätigte, dass mehrere Koffer schonungslos auf einen Lastwagen geworfen wurden, der dann im Eiltempo von dannen fuhr. In einem Taxi nahm ich gleich die Verfolgung auf, die mich in eine Gegend brachte, die immer typischer für dunkle Geschäfte wurde. Wir sahen nur noch, wie sich hinter dem Lastwagen die schweren Eisentore schlossen, so standen wir ohnmächtig davor.

Mit dem Versprechen einer guten Belohnung bat ich den Taxifahrer, mir bei der Wiederbeschaffung meines Gepäcks behilflich zu sein. Nach zehn Minuten war alles wieder klar. Es hatte sich herausgestellt, dass das gesamte Reisegepäck, welches ein Lloyd Triestino-Ticket trägt, automatisch teils unterirdisch gleich zum Verladen zum Schiff gebracht wurde. Um den Ausbruch eines neuen Magengeschwürs zu vermeiden, habe ich den Magen erst einmal mit den mir schon immer schmeckenden Spaghetti und Vino beruhigt und stand planmäßig um 18 Uhr an der Reling, um das Auslaufen der »Galileo« mit seinen 1.500 Passagieren so richtig wohlverdient zu genießen.

Der Hafen von Genua mit der »Galileo Galilei«

Die am Kai spielende Kapelle und Hunderte von Luftschlangen, als letzte Bande zum Festland, gaben dem Antritt meiner Weltreise, was ich bis dahin auch nur vom Film kannte, einen würdigen Rahmen. Als wir um 20 Uhr immer noch in der kühlen Dunkelheit an der Reling standen, die Musiker anfingen, ihre Instrumente einzupacken und die Luftschlangen zerrissen, ohne dass das Schiff ablegte, zog auch ich es vor, mich in meine Kabine zu begeben und nach dem Gepäck zu sehen. Es war da. Es war mir aber auch schon fast egal, und ich legte mich etwas resigniert und eine Zigarette rauchend auf meine Koje. Die Zigarette war noch nicht aufgeraucht, als ich das, was ich nun aus dem Lautsprecher zu hören bekam, wohl für den absoluten Hammer hielt. »Schiff sofort räumen! Bombenalarm! Erst um ein Uhr wieder an Bord gehen.« Ich hatte das Gefühl, als wenn sich mit aller Gewalt etwas gegen die Durchführung meiner Weltreise stellen würde. Mit meinem Aktenkoffer an der Hand schlenderte ich nun fünf Stunden von einem Restaurant ins andere. Um zwei Uhr nachts liefen wir nun endlich aus.

Gast und Entertainer auf der »Galileo Galilei«

Da Neapel und Messina für mich kein Neuland waren und ich ohnehin für die Pauschal-Tourist-Touren nichts übrighabe, erholte ich mich beim schönsten Wetter von dem Stress der letzten zwei Tage und konnte mich somit intensiver einer Schiffsinspektion widmen.

Erkundung von Kairo, Gizeh und Dschibuti. Das Leben auf See

An der Teilnahme der Suezkanal-Passage habe ich ebenfalls bewusst verzichtet, um die Liegezeit in Port Said und Port Suez besser zu nutzen, und mir auf eigene Faust Kairo und die Pyramiden genauer anzusehen. In der zweiten Nacht fuhr ich mit dem gemieteten Jeep durch die nordöstliche Wüste zur Anlegestelle der »Galileo« in der Nähe von Port Suez zurück.

Der Markt von Dschibuti – »Deli-Store« in Dschibuti (Bild rechts)

In Dschibuti lernte ich unter den Fremdenlegionären einen Deutschen kennen, der sich mir als Fremdenführer anbot. Er kannte sich bestens in den Langeweile tilgenden Lasterhöhlen aus. Dass mein Magen fast alles verträgt, wurde hier unter Beweis gestellt. Kopfschmerzen sind für mich ein Fremdwort, denn ich habe noch nie darunter gelitten. Habe aber volles Mitgefühl für die Menschen, die unter diesem Schmerz leiden müssen, wie auch mein Legionär, dem ich den Gefallen tat, mit ihm zu einer Schwarzen zu fahren. Sie braute nach irgendeinem Rezept einen Trunk, der auf meinen »sterbenden« Freund wie ein Wunder wirkte. Selbstverständlich kostete auch ich von diesem undefinierbaren Gesöff und glaube heute noch fest daran, dass man die Widerstandskraft des Körpers durch Einnehmen kleiner Mengen uns unbekannter und nicht ganz einwandfreier Nahrungsmittel nur fördern kann.

Im indischen Viertel von Dschibuti

In späteren Jahren habe ich unter gewissen Umständen Dinge essen und trinken müssen, die schon fast an medizinische Wunder grenzten. Natürlich sind der feste Glaube und die Einbildung eine unumgängliche Voraussetzung. So wie jeder Circus seinen Clown hat, so hatte Dschibuti schon seit Jahren eine Dorfziege, die, sich selbst überlassen, von den Abfällen des Dorfmarktes ernährte und eine lustige Attraktion war. Die sonst so harmlose Ziege nahm jeden sehr zornig auf die Hörner, wenn sie von hinten gekniffen wurde. Nun, mein wieder genesener Freund hatte seinen Spaß und ich eine neue Lehre. Ich gehe seitdem nicht mehr in Begleitung unvorsichtig zu dicht an Tiere heran.

Die Bars und Tanzräume auf der »Galileo« schlossen jede Nacht Punkt Mitternacht. Mit den nötigen vor Ladenschluss gekauften Getränken wurde auf Deck bei den angenehmsten Nachttemperaturen viele Stunden weiter gefeiert. Es hatte sich je eine deutsche, schweizerische, australische, englische und US-amerikanische Gruppe gebildet, die regelrechte Sing-Wettstreite mit Gitarrenbegleitung durchführten, an denen mit Sicherheit auch Gotthilf Fischer noch Gefallen gefunden hätte.

Äquatortaufe für Mister Althaus

Am 27. Februar 1976 wurde nach alter Tradition in einer sehr lustigen und schönen Form meine Äquatortaufe zelebriert. Die Deck-, Tisch- und Kabinenstewards hatten nun die Möglichkeit, kleinen Ärger ihrer Pappenheimer auf ihre Weise zurückzuzahlen. In Ketten gelegt, wurde ich Neptun vorgeführt, der sich die Klagen anhörte und danach sein Urteil fällte: Mr. Althaus schläft zu lange und stört dadurch die Aufräumarbeiten. Mr. Althaus erscheint nicht zum Frühstück, sondern holt das Versäumnis eigenhändig in der Küche nach, was den organisierten Ablauf durcheinanderbringt. Mr. Althaus organisiert nach Mitternacht große Deckpartys, die eine Verdoppelung der Wachmannschaft zur Folge hat. Urteil: Rohe Eier in die Haare schmieren, Zahnpasta in die Nasenlöcher spritzen, Rotwein in die Ohren schütten, Spaghetti mit Sauce in die Badehose geben, anschließend in den Swimmingpool werfen.

Zwischenstopp in Südafrika, langweilige Schiffsreise und meine neue Lebensphilosophie

In Durban, South Afrika musste ich aus zeitlichen Gründen eine Touristik-Tour buchen, um mir die Darbietungen im Tal der tausend Hügel nicht entgehen zu lassen. Es lohnt sich aber nicht, darüber zu berichten. Auf der Strecke zwischen Durban und Fremantle im Westen von Australien, die zehn Tage und Nächte dauerte, kam mir so richtig zu Bewusstsein, wie langweilig doch im Grunde so eine Schiffsreise ist. Daran änderten auch die netten Bordfeste und sonstigen Unterhaltungsprogramme nichts. Insbesondere hatte ich von der Welt noch nicht viel gesehen, aber ich hatte mich auf dieser Reise schon gut auf meine neue Lebens-Philosophie eingestellt: nicht mehr programmiert zu handeln und keine Erwartungen an das Leben zu stellen und vor allem nichts mehr unbedingt übers Knie brechen zu wollen.

Beginn des Australien-Trips 1976: Mit der Vespa durch den Fünften Kontinent

Bei einem deutschen Auswanderer, den ich auf dem Trip bis hierher kennen gelernt hatte, konnte ich meine Koffer und meinen sonstigen Ballast in Sydney deponieren, mietete mir einen Wagen und fuhr in das knapp tausend Kilometer entfernte Brisbane in Queensland. Während meines Aufenthaltes dort lernte ich in einem Pub einen Mechaniker kennen, der in einer Vespa-Vertretung arbeitete. Durch meine Knobelspiele an der Bar hatte sich eine gute Ausgangsposition für den Kauf einer Vespa ergeben. Ein Jeep wäre zwar das Optimale gewesen, aber der Preis für das gutaussehende Moped hieß nur einen spontanen Käufer wie mich willkommen.

Start Australientrip 1976 – Das Gepäck passt wunderbar auf die Vespa (Bild rechts)

Ein Zelt, Rucksack, Koch- und Essgeschirr, kleines Erste-Hilfe-Set, Karte und Kompass, Reservekanister für Sprit und einen Wassersack ergänzten die Investitionen. Wie vor zwanzig Jahren fuhr ich auf guter Asphaltstraße, als freier Mensch, ohne Zeitdruck, beim schönsten Wetter wieder eine Vespa. In einem Land, von dem ich nur wusste, dass es zirka dreißigmal größer ist als die Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung. Ein Kontinent, in dem zirka vierzehn Millionen Menschen, Kängurus und viele andere unbekannte wilde Tiere leben. Wie ich aus der Karte entnehmen konnte, mussten die Straßen, da sie alle gleich gezeichnet waren, auch alle gleich gut sein, so wie diese an der Ostküste in Richtung Cairns. Die eingetragenen Orte versprachen eine Menge von Versorgungsmöglichkeiten für Sprit und Lebensmittel. Es war unglaublich für mich, Hunderte von Kilometern menschenfreien Strand zu haben, zelten und abkochen zu können ohne Verbotsschilder.

Es versteht sich von selbst, dass auch ein Sherlock Holmes nicht erkennen könnte, dass ich hier eine Nacht zuvor campiert hatte. In der zweiten Nacht in Cairns löste ein Wolkenbruch mein Lager innerhalb von zwei Minuten völlig auf. Es regnete nicht wie Bindfäden, im wahrsten Sinne des Wortes aber wie Schiffstaue. Ich befand mich mitten in einem See. Zelt zusammengebrochen, Gitarre schwamm, Rucksack unter Wasser und Vespa umgekippt. Trotz des warmen Wassers hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, Belastungen dieser Art vielleicht doch nicht gewachsen zu sein. Am Morgen brannte wieder die Sonne und ließ alles schnell vergessen.

Ausfallstraße Richtung Outback

Bei der Erkundigung in Cairns nach der richtigen Ausfahrtstraße ins Landesinnere, Richtung Westen nach Normanton, versuchte man mir verständlich zu machen, dass diese Strecke nicht zu befahren wäre. Da ich aber keine klare Begründung bekam oder nicht verstand oder es nicht verstehen oder wahrhaben wollte – ich weiß es nicht mehr ganz genau – bedankte ich mich und fuhr los. Nach zirka zwanzig Miles auf der Asphaltstraße überzeugte ich mich nochmals auf der Karte nach der Richtigkeit und fragte mich, was die Leute nur wollten. Die Straßen waren alle rot gezeichnet und es gab eine Menge eingezeichneter Orte.

Also los in die große australische Weite, ins Abenteuer, in den Rachen des Wolfes, ich will Kängurus sehen! Nach zwei Stunden Fahrt kam der erste Ort. Na also. Mit seinen zwei Wellblechhütten und der Radiostation hatte er zwar nicht die Größe, wie es in der Karte eingezeichnet war, aber ich konnte Sprit tanken und hätte meine Lebensmittel ergänzen können. Bloß konnte ich die Sprache des Bärtigen nicht verstehen. Police! Radio! Bekam ich noch mit, aber den Rest nicht, es war einfach unmöglich. Nach zirka vierzig Miles war die Straße zu Ende und zwanzig Zentimeter tiefer Sand löste den Asphalt ab. Das zog ganz schön in den Armmuskeln, ich konnte aber ein Tempo von zehn Miles per hour halten. Es nahm kein Ende.

Trotzdem sah ich keinen Grund, zurückzukehren, nur weil man hier nicht fahren könnte, ich konnte es doch. Der Stolz über meine Leistung ließ den Muskelschmerz vergessen. Spät am Nachmittag beendete ich diesen Tagestrip. Zwar war keine große Distanz geschafft, aber die erste Nacht im Busch brachte sicher etwas, worauf ich mich vorbereiten müsste. Es war zu warm, um im Zelt zu schlafen. Mit dem Ende der Abendmahlzeit und der Fertigstellung meines Tagesberichtes setzte die Dämmerung ein, und die Tierwelt wurde lebendig. Man sah nichts, aber es raschelte unaufhörlich und überall, und ich kroch zur Vorsicht mal in den Schlafsack. Es dauerte auch nicht lange, bis ich meine ersten Kängurus sah. Ich bekam eine Gänsehaut bei dem Gedanken, dass nur hier in Australien ein solches Tier in der Wildnis zu sehen ist. Sie sahen gar nicht so schön aus, wie ich sie vom Zoo in Erinnerung hatte. In dieser Nacht habe ich ehrlich gesagt nicht viel geschlafen.

Warnungen: Weiterfahrt unmöglich

Am nächsten Morgen näherte sich ein Jeep, dessen Fahrer sich so selbstverständlich wie in einem Supermarkt an meinem Kaffee bediente, dass ich mir ungefragt das Recht herausnahm, seine Spritkanister zu überprüfen. »Brauchst du Sprit? Wo willst du denn hin?« fragte mich der gar nicht so sympathisch aussehende Australier. »Nach Normanton und dann später nach Darwin.« »Da bist du in der verkehrten Richtung. Du kannst mit deinem Vehicle diese Strecke nicht fahren.« »Ich habe vierzig Miles östlich von hier das letzte Mal getankt. Wenn du mir die gefahrene Spritmenge verkaufen würdest, wäre ich dir dankbar.« »Bediene dich selbst, es kostet dich nichts.« Etwas später warnte er mich wieder: »Das Auftanken ändert nichts an der Tatsache, dass du auf der verkehrten Road bist, aber nimm doch mal die Karte hier, das ist die neueste Ausgabe. Siehst du eine andere Straße darauf als diese hier?«

Nun versuchte er, mir mit allen erdenklichen Gründen klarzumachen, dass ich diese Straße mit der Vespa absolut nicht fahren könnte, ich sollte zurück zur Ostküste, nach Süden und dann von der anderen Seite kommen. Der Australier hörte und hörte nicht auf, mich zur Umkehr zu überreden. Um diesen Allheil-Prediger wieder loszuwerden, bedankte ich mich nochmals für den Sprit und bot dem Nichtraucher eine Zigarette an, was die Trennung beschleunigte. Selbstverständlich nehme ich Rat an, aber man muss mir schon etwas genauer den Grund sagen, denn ich wollte mein Vorhaben durchsetzen. Wenn ich auf jeden hören würde, wäre ich bestimmt noch bei meiner Abmeldung auf dem Ordnungsamt und diskutierte unnötig, ob es so geht oder nicht. Der weitere Weg war mal mehr, mal weniger sandig, sodass es relativ zügig voran ging.

Wasser, nichts als Wasser

Gegen Mittag sah ich etwas, das ich für eine Fata Morgana hielt. Ich war fertig. So weit das Auge reichte: Wasser, nichts als Wasser. Ich stand vor einem See. Es war keine Fata Morgana. Es war Wasser, ordinäres Wasser. Zwei Zigaretten waren schon verraucht, und ich wusste immer noch keinen Rat und konnte es einfach nicht glauben. Dieser Zustand des Nichtdenkens dauerte mindestens zehn Minuten. Nun verstand ich all die Warnungen. Jetzt hatte ich auch die Erklärung dafür, warum mich keiner überholt hatte oder mir entgegengekommen war. Zwei Tage war ich nun umsonst gefahren, hatte die nur halb verstandenen Warnungen ignoriert. All diese Überlegungen nützten jetzt gar nichts. Ich stand vor dem Wasser, der meinen Trip stoppte, und Wasser ist nicht gerade meine Stärke. Zu mir selbst sprach ich: »Du wolltest doch immer Abenteuer, du kannst doch alles meistern, du weißt doch alles besser, nun beweise es auch!« Mit einem Holzstab in der Hand ging ich zu Fuß vorsichtig, die Tiefe abtastend, etwa zwei Kilometer weit in den See. Die durchschnittliche Tiefe lag bei dreißig Zentimetern. Bei einer Bodenwelle reichte das Wasser bis kurz unter das Knie. Die Bodenstruktur war hart.

Wasser so weit das Auge reicht – Mit der Vespa immer weiter (Bild rechts)

Nach meiner Überlegung müsste die Vespa die Seefahrt im zweiten Gang schaffen. Mir schien der Roller für die Wasserfahrt wie geschaffen. Bei richtiger Geschwindigkeit würde die Verkleidung der Vespa wie ein Boot das Wasser zu den Seiten verdrängen. Mir war klar, dass das Ganze ein Wagnis bedeutete. Ich dürfte auf keinen Fall die Balance verlieren oder den Motor abwürgen. Das wäre das Ende der Vespa und bei der Vorstellung, den Trip zu Fuß gehen zu müssen, stellte ich das Denken ein.

Wasserfahrt: Die Vespa wird zum Boot – machen und nicht labern!

Kurzentschlossen füllte ich den Tank auf, aß eine Kleinigkeit und fuhr an. Knapp vor dem Wasser legte ich den zweiten Gang ein. Mit einer dreiviertel Gasstellung, beide Beine im Wasser Balance haltend, ging es los. Genau wie ich es mir gedacht hatte, teilte die Frontverkleidung das Wasser zu beiden Seiten, und die Bodenplatte hielt den Vergaser und Zylinder wasserfrei. Am Busch musste und konnte man den Verlauf der Straße richtig einschätzen. Schon nach fünf Minuten fühlte ich mich sicher. Die einzelnen erhöhten Straßeninseln gaben mir den Rest. Das Wasserfahren war weniger anstrengend als durch den Sand.

Die gesamte Wasserfahrt dauerte ungefähr zwei Stunden, und ich musste somit etwa 20 bis 30 Kilometer Seebreite durchquert haben. Als ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte, war ich sehr stolz darauf, etwas durchgesetzt zu haben. Zirka 25 Miles vor Normanton stieß ich auf den von Clon Cutty kommenden asphaltierten wagenbreiten Weg. Mal wieder mit einer angenehmen Geschwindigkeit von 60 Miles per hour fuhr ich in die Dämmerung. Der Weg war rechts und links von zwei Meter hohem Schilf umgeben. Die Unmenge von Libellen, Schmetterlingen, Vögeln und Mücken in der Luft zwang mich, die Geschwindigkeit drastisch zu reduzieren. Den querlaufenden Tieren konnte ich kaum Aufmerksamkeit schenken, weil die linke Hand ständig meinen nackten Oberkörper von Schmetterlingen und Libellen befreien musste. Nur durch das herunter oder zur Seite ziehen des Kopfes konnte ich einen schmerzlichen Zusammenstoß mit Vögeln vermeiden. Wenn so ein Vogel gegen die Vespa schlug, knallte das ganz schön im Gebälk. Hätte es eine Möglichkeit gegeben, in diesem Sumpfgebiet zu campieren, ich hätte gerne meine Party auf den morgigen Tag verlegt. Ich schwor mir, nie mehr im Dunkeln zu fahren, aber um 21 Uhr war ich in Normanton.

Ankunft in Normanton

Das Geräusch des Generators deutete mir schon an, dass es wohl kein größeres Dorf sein könnte. Genau besehen bestand Normanton aus einem massiv gebauten Lagerhaus, einer kleinen Baracke, die einen Country Store beherbergte, einem auf Pfählen gebauten zweistöckigen Holzhaus, das sich in den letzten siebzig Jahren zu dieser Größe entwickelt hatte und als Bar und Hotel einen legendären Ruf hatte. Mehrere kleine Wellblechhütten, die nicht alle bewohnt waren, rundeten den Dorfplatz ab.

Die über diesem Center hängende einzige Straßenlampe warf ihr fahles schaukelndes Licht auf siebzehn schwarze, nur mit Textilfetzen behängte leblose Aborigines-Körper, die auf der Treppe, überm Geländer und am Boden verstreut herumlagen. Der Anblick kam einem Indianerüberfall auf einem Fort gleich. Zwischen den Alkoholleichen bahnte ich mir einen Weg und folgte den verlockenden Liedern der Musikbox in die Bar. Etwa zwanzig Bärtige, die sich wohl zum Lumpenball-Wettbewerb getroffen hatten, den zwei Meter großen Wirt eingeschlossen, verstummten, als ich die Bar betrat. Die einzige Geräuschkulisse war die Platte von ABBA.

Learning German, lesson one: Froscharschklatsch

Ich fragte den Wirt nach einem Zimmer. Mit einem Kopfnicken nach oben und zur Treppe, die gleich neben der Bar war, signalisierte er mir »help yourself«. Über die knarrenden Stufen kam ich zu einem unbeleuchteten Gang mit vier leeren Schlafbuden und einer Waschtoilette. Ich schaltete das Licht ein und verscheuchte die Bewohner eines kleinen Privat-Zoos. Die Bude war mit einem mit Laken bedeckten Bett, einer Kommode, einem Stuhl und einem kleinen runden Tisch möbliert. Bei aller Einfachheit, so dachte ich, zeugt es von einem guten Service, dass sie hier eine mit Wasser gefüllte Karaffe und ein Glas für ihre Gäste bereitstehen haben. Die Glühbirne an der Decke ließ aber das Spinngewebe erkennen, was von der Karaffe aus in alle Richtungen ging, und ich verzichtete auf das kostenlose Getränk.

Während meiner Zimmerinspektion hatte meine Vespa die Aufmerksamkeit der anderen Gäste auf sich gezogen und einer tat sich besonders als Techniker hervor und erklärte sie. Es stellte sich nun heraus, dass er ein Berliner war, der mich gleich zum Drink einlud. Mein Berliner, der schon 15 Jahre hier in der Einsamkeit seinen Lebensunterhalt mit Krebsfang verdiente und mir unbedingt seine weißgestrichene Wellblechhütte an der Beach zeigen wollte, erklärte mir den Frosch, der in meiner Toilette war und noch vieles mehr über die Tiere und ihr Verhalten. Seit der »Galileo« hatte ich nicht mehr so viel getrunken wie an diesem Abend. Aber nicht die Sand- und Wasserdurchquerung brachten mir die kostenlosen Drinks ein, sondern die Australier wollten unbedingt das Wort »Froscharschklatsch« lernen, was keiner bis morgens um fünf Uhr fertigbrachte.

Kampf mit dem Emu und weitere tierische Begegnungen

Die Durchquerung der Barkly Tableland Desert von ungefähr 700 Kilometern dauerte bei diesem Sandweg vier Tage. Stellenweise waren Abschnitte von etwa zehn Miles Länge asphaltiert. Ich hatte es aufgegeben, mir darüber Gedanken zu machen, warum man die Straße nicht in einem zusammenhängenden Abschnitt asphaltiert oder sie zumindest aber in der Karte unterschiedlich markiert hatte. Die Spitze war, das Ganze noch als »Highway« zu bezeichnen. Ich war wohl noch nicht so weit, mein deutsches Denken völlig auszuschalten. Dank meiner täglichen Motorpflege hatte ich bis dahin keine Panne. Eine solche Inspektion und Pflege war soeben abgeschlossen, als ich anschließend meine Körperpflege im nahegelegenen River vornahm.

Als ich zur Straße zurückkam, hatte ein Emu Gefallen an meiner Vespa gefunden. Er hackte laufend an meinem Bag Pack herum. Die nur halb verzehrte Fleischkonserve musste ihm wohl in die Nase gestoßen sein. Er machte überhaupt keine Anzeichen zur Flucht, als ich mich näherte. Was mich jedoch etwas aus der Fassung brachte war, dass auch das sonst so wirkungsvolle Händeklatschen nichts half. »Nun, der kann ja nicht gefährlich werden«, dachte ich, aber trotzdem traute ich mich nicht, die letzten fünf Meter weiterzugehen. Um zu zeigen, wer hier das Sagen hat, warf ich einen Stock nach ihm. Sofort als der Vogel den Stock spürte, drehte er sich mit dem Hinterteil zu mir und attackierte mich dermaßen mit Sand und Steinen, dass ich nichts sehend nach hinten die Flucht antreten musste. In respektvollem Abstand drehte ich mich um. Der Emu hatte das Weite gesucht. Dass diese Viecher mit ihren Fußlöffeln so schnell und viel auf einmal schleudern konnten, bereicherte meine täglich neu gesammelten Erfahrungen um eine weitere.

In Tennant Creeke stieß ich auf den Stuart Highway, benannt nach dem Mann, der auf dieser Route 1888 als erster den Kontinent von Süden nach Darwin im Norden durchquert hatte. Diese zirka fünfzehn Meter breite Straße war bis Darwin mit Kiesel asphaltiert. Trotz allem konnte die Vespa nicht voll ausgefahren werden, wie die Straße es zugelassen hätte, denn aufgeschreckte dumme Rindviecher und Kängurus sprangen immer erst im letzten Augenblick quer über die Straße. Die Straßenränder waren voll von verendeten Tieren, die von den Rammstangen der Fahrzeuge getötet worden waren, und gaben den Aasgeiern reichlich Nahrung. Selbst diese waren nicht ganz ungefährlich, wenn sie erst im letzten Moment mit schwerem Flügelschlag von ihrer Nahrungsstätte abhoben. Die Wildpferde und Wildhunde dagegen waren cleverer und flüchteten rechtzeitig in den sicheren Busch zurück. Ich selbst habe zwei Guyanas überfahren.

Südhalbkugel: Richtung Norden der Sonne entgegen!

Auf dieser Strecke waren zwei Brücken überflutet, die ich nicht ohne Hilfe überqueren konnte. Etwa alle fünf Stunden kommt mal ein Jeep oder ein Laster vorbeigefahren, die unaufgefordert anhalten und ihre Hilfe anbieten. Das ist für den Australier keine Freundlich- sondern eine Selbstverständlichkeit. Sie reden nicht viel, sondern erkennen und handeln. So verstand es sich von selbst für die Fahrer, mir jedes Mal bei der Huckepack-Aktion die ausgefahrene Spritmenge wieder aufzufüllen. Auf meine Frage, was es kostete, gab es nur eine Reaktion: »Ich sehe dich in Darwin, in irgendeinem Pub.«

Während ich schon einige Tage lang die Straße nach Norden befuhr, bekam ich eines mittags einen heftigen Schreck. Mir fiel zum ersten Mal bewusst auf, dass die Sonne schräg von vorne schien. »Mensch, ich fahre ja in die verkehrte Richtung.« Um ganz sicher zu sein, nordete ich die Karte ein, um mich von der Richtigkeit zu überzeugen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich dahinterkam, dass ich mich ja auf der südlichen Erdhälfte befand. Da ich nun einmal saß, hielt ich auch gleich meinen Lunch ab. Mit mir selbst und der Welt zufrieden, wollte ich zur Weiterfahrt aufbrechen, als ich das, was ich nun sah, für sehr gefährlich hielt: Der Busch fing an zu brennen.

Nach der Wasserfahrt nun die Feuerfahrt im australischen Busch

Feuerfahrt im australischen Outback

Rund um mich herum hatte sich das Steppengras entzündet. Mit känguruartigen Sprüngen rettete ich mich auf die Straße, sprang auf die Vespa und raste gen Süden. Es brannte auf beiden Seiten der Straße, aber das Feuer war schneller. So weit das Auge reichte, nur Feuer. Dann fuhr ich wieder zurück in nördlicher Richtung. Die Tiere interessierten mich nicht mehr. Vielmehr war ich darauf bedacht, so schnell wie möglich von hier wegzukommen. Ich fuhr und fuhr, der Busch brannte, als stünde die ganze Welt in Flammen. Rauch war so gut wie keiner auf der Straße. Es war nur sagenhaft heiß. Meine Sorge waren die Plastikkanister mit dem Sprit, ob sie wohl explodieren könnten? Die Feuerfahrt dauerte circa neunzig Minuten, was bei der Geschwindigkeit eine Strecke von 130 bis 150 Kilometern ausmachte. Als auch diese Feuertaufe ohne Schaden überstanden war, glaubte ich, dass es wohl nichts mehr geben könnte, was meinen Trip stoppen würde. Bis Darwin gab es nichts Interessantes mehr, das sich zu berichten lohnte.

Ankunft in Darwin im deutschen Club

In Darwin besuchte ich den deutschen Club und hatte mich und die Vespa dementsprechend hergerichtet. Es hatte sich im Club schnell herumgesprochen, dass der Alleinstehende an der Bar ein Deutscher und gestern hier mit der Vespa angekommen sei. Zwei Deutsch-Australier kamen auf mich zu und stellten sich vor. So kurz angebunden wie sie mich fragten, wann und woher ich gekommen sei, so kurz und klar waren auch meine Antworten. Die letzte zweifelnde Frage war, ob das die Vespaschaukel wäre, die draußen vor der Tür parkte und ich antwortete mit Ja. Die beiden gingen wieder und ließen mich alleine stehen.

Vor dem deutschen Club in Darwin

Eine Dreiviertelstunde später kam ein anderer von der gleichen Truppe zu mir und stellte sich mir freundlicher vor, indem er erst mal einen ausgab. Ich revanchierte mich gleich auf unsere westfälische Art mit einem Kurzen und einem Bier. Anhand der Karte erklärte ich ihm genau, woher ich gefahren war und was ich erlebt hatte. Erst jetzt erfuhr ich durch seine Aufklärung, in welche Gefahr ich mich da begeben hatte, ohne mich vorher über die Wetterkonditionen in diesen Breitengraden und um diese Jahreszeit zu informieren. In den australischen Sommermonaten November bis April gehen die Wolkenbrüche auf das Northern Territory runter wie aus Eimern geschüttet und setzen große Gebiete Australiens unter Wasser. Da sich auch das Wetter in Australien nicht genau an den Kalender hält, fahren die größten Lastzüge der Welt – das vollständige Zählen der Räder war mir nie gelungen – so weit und so lange, bis sie liegen bleiben. Per Hubschrauber wird dann die Crew evakuiert.

Für den ersten Lastwagen, der wieder nach Darwin durchkommt, wird ein kleines Volksfest veranstaltet, und die begehrte Saison-Champion-Trophäe war zwölf Tage vor meiner Ankunft verliehen worden. Eben wegen der enormen menschenleeren Weiten muss sich jeder vor Antritt einer Fahrt bei der Polizei abmelden, beziehungsweise seine Ankunft mitteilen. Somit hatte ich auch die Erklärung für die vielen Radiostationen und verstand jetzt die Bedeutung der Warnenden: Police, Radio, Du kannst hier mit deinem Vehikel nicht weiterfahren etc. Radioverbindung ist für viele die einzige Verbindung zur Außenwelt. Ein Großteil der Inlandbewohner hat nur über das Radio Schulunterricht. Ein Autodieb oder andere Verbrecher kommen zwar weit vom Tatort weg, aber bei den zwei Fluchtrichtungen, die es nur gibt: Süd und Nord, kommt es selten vor, dass sie nicht gefasst werden.

Abschied von Australien

Im August 1976 war ich mit meiner Vespa wieder auf der »Galileo«. Nancy und einige Piloten vom Aero-Club hatten mich zum Schiff begleitet. Somit war das feierliche Auslaufen mit Kapelle und Luftschlangen diesmal auch ein persönlicher Abschied. Ein Abschied von vielen netten Menschen, von der Fülle der Vegetation im Osten und der Menschenleere im Innern des Landes, wo die Freiheit noch grenzenlos ist, die einem die Ruhe geben konnte, wieder Mensch sein zu dürfen. Sich ohne Verbote und Gebote frei zu bewegen, Dinge erleben und genießen zu können. Ein Abschied von einer fünfmonatigen Zeit auf dem Fünften Kontinent, die mich lehrte, wieder ein Ohr für das Harmonische und ein Auge für das Schöne zu haben, jedoch ohne zahlen zu müssen.

Noch eine Stunde nach Auslaufen stand ich an der Reling und ließ die Australienzeit noch einmal wie einen Film ablaufen. Genau das, was ich als Junge immer erleben wollte, hatte sich hier erfüllt. Auch wenn ich mehr oder weniger in diese Rolle gesteckt worden war, wollte ich auf keinen Fall mehr mit irgendjemandem tauschen und beschloss, dieses Leben so weiter zu leben und zufrieden zu sein. Wohin mich nun die »Galileo« brachte, wusste ich ja. Aber wo ich die zweite längere Unterbrechung machen würde, sollte in den nächsten vier Wochen auf der »Galileo« der Zufall entscheiden …

Unterwegs-Sein

Flieger Horst, mit bürgerlichem Namen Horst Althaus, wurde im September 1934 im westfälischen Hagen geboren. Ein kleiner Teil seiner Lebens- und Reisestationen wurde im vorliegenden Bericht nacherzählt. Wir werden sie bei Gelegenheit um weitere haarsträubende Geschichten des Abenteurers hier im Trotter ergänzen.

»Machen … und nicht labern« konnten wir bereits bereits im Titel dieses Berichts lesen. Dies ist sein wichtigstes Lebensmotto. Und ein weiteres ist: »Abenteuer sind nicht da, wo man sie sucht, sondern dort, wo man sie erlebt.«