Wüste Nubiens bis nach Namibia [Historischer Reisebericht]

Von der Wüste Nubiens bis nach Namibia

Auf großer Afrika-Reise mit unserem Gründungsmitglied Reinhold

Text und Bilder von Reinhold Korte, Reisezeit: 1985

Anmerkung der Trotter-Redaktion: Dieser Reiseartikel ist im Szene-Heft Allradler – Das Abenteuer Offroad Magazin Nummer 3 / 20 im Sommer letzten Jahres erschienen. Wir bedanken uns recht herzlich beim Herausgeber und Verlagsinhaber Volker Hamacher aus Bedburg bei Köln für die schnelle und unkomplizierte Übersendung der benötigen Unterlagen und für das Recht, diesen Text als Re-Abdruck für den Trotter realisieren können.

Vorgeschichte

Eine Trans-Afrika-Fahrt von Kairo nach Kapstadt durchzuführen, plante ich seit längerer Zeit und suchte nach einem geeigneten Partner für das Unternehmen. In einer Waldsauna im Sauerland, nebenbei auch ein Globetrotter-Treffpunkt, lernte ich Paul kennen. Er hatte sein Studium abgeschlossen und plante, vor seiner Tätigkeit als Lehrer eine längere Reise, vorzugsweise Afrika, zu unternehmen. Ich hatte meinen Partner gefunden. Er war vor allen Dingen auch technisch begabt und hatte seine Pkw immer selbst repariert. Zwar planten wir die Reise mit einem großen Ex-Bundeswehr-Lkw zu unternehmen, aber seine handwerklichen Kenntnisse wären sicherlich auch da von Vorteil. Ich hatte zwar schon früher für Explorer Düsseldorf Lkw in Afrika gefahren, wäre aber nicht in der Lage gewesen, Reparaturen vorzunehmen. So ergab sich eine Aufgabenteilung. Paul sollte der technische Leiter des Unternehmens werden und ich den touristischen Part der Reise übernehmen. Wir planten die Tour als Gruppenreise. So, und durch den Verkauf des Lkw am Zielpunkt, konnte das Unternehmen finanziert werden.

Bald wurden wir fündig und erwarben einen MAN. Ein Bundeswehr-Feldwebel hatte den Wagen für sich gekauft und auf einem verwilderten Grundstück abgestellt. Das Fahrzeug machte keinen guten Eindruck. Der Lkw war halb in den Boden eingesunken, von Pflanzen überwuchert und Moos bedeckte die Ladefläche. Wir kontrollierten Öl, Wasser, Dieselvorrat, setzten eine neue Batterie ein – und der Wagen sprang sofort an. Paul fuhr aus dem Gelände und ich kam mit meinem Pkw hinterher. Plötzlich, ich traute meinen Augen nicht, sprangen etliche Mäuse während der Fahrt vom Wagen ab. Sie mussten sich in verschiedenen Stellen des Lkw eingenistet haben. So verpassten sie die Chance, eine Reise nach Afrika mitzumachen.

Mein Vater hatte eine Speditionsfirma. Wir parkten den Wagen in seiner Lagerhalle, um ihn reisefertig zu machen. Das Bundeswehr-Grün wurde durch einen rotweißen Anstrich ersetzt. Paul führte verschiedene Kleinarbeiten durch und baute einen Zusatztank an. Ein Busunternehmer schenkte uns zwölf alte Sitze, die wir auf der Ladefläche montierten. Damit war das »Afrika-Cabriolet« reisefertig. Die Verpflegung für die Tour besorgten wir uns in einer Bundeswehr-Kaserne in Bonn. Dort wurden Lebensmittel-Einsatzpäckchen, EPa (Einmannpackung) genannt, deren Inhalt das Haltbarkeitsdatum überschritten hatte, sehr preisgünstig verkauft. In den Päckchen waren Konserven mit Wurst, Margarine und Brot. Außerdem gab es Knäckebrot in Folie, das so hart war, dass man es bei der Bundeswehr »Panzerplatten« nannte. Dazu Kaffee, Tee, Milch und Fruchtpulver sowie Schokolade. Damit war die Basisverpflegung für die Reise gesichert.

Nun galt es, Mitreisende zu finden. Wir inserierten, und es meldeten sich alsbald sieben noch recht junge Leute. Alle waren Studenten zu Beginn der Studienzeit, vier Frauen und drei Männer. Sie hatten drei Monate Semesterferien und meldeten sich für die erste Hälfte der Reise von Deutschland nach Nairobi an. Danach, aber auch schon auf der Fahrt dorthin, würden wir uns in Backpacker-Hotels nach neuen »Kunden« umsehen.

Reisebericht

Startpunkt für die Reise ist Salzburg. Dort treffen wir unsere Gruppe. In Deutschland wäre es verboten gewesen, Leute auf der Ladefläche mitfahren zu lassen. Die Fahrt geht über die Alpen, durch Jugoslawien und dann nach Piräus in Griechenland. Von dort nehmen wir die Fähre nach Alexandria in Ägypten. In Kairo haben wir gleich unser erstes Abenteuer. Ich verfahre mich in der Altstadt und die Gassen werden immer enger. Es gibt kaum noch Platz für den großen Lkw. In diesem ärmlichen Stadtteil sind die Einwohner bemüht, Gratisstrom zu erhalten, indem sie »Wurfanker« über die öffentlichen Leitungen werfen und die Strippen dann in ihre Häuser führen. Sie hängen niedrig, kreuz und quer über den Gassen – zu niedrig für unser Fahrzeug. Im Nu habe ich Leitungen abgerissen. Es knallt, zischt und sprüht Funken. Das wütende Geschrei und den Zorn der Bewohner ignorierend, fahre ich so schnell wie möglich weiter, um rasch aus der Gegend zu kommen. Anzuhalten wäre viel zu gefährlich gewesen. Ich hinterlasse eine Spur der Verwüstung, denn nicht nur Stromleitungen hängen über den Straßen, sondern auch Wäscheleinen mit Kleidungsstücken sind über die Fahrbahn hinweg von einem Haus zum anderen gespannt. Jedenfalls sind wir froh, als Kairo hinter uns liegt.

Verfolgt werden wir nicht, denn in den Gassen hat es fast nur Fußgänger und Eselskarren gegeben. Trotzdem fahre ich vorsichtshalber bis in den späten Abend hinein, bevor wir in einem billigen kleinen Landhotel an der Straße Richtung Assuan nächtigen. Der Eigentümer, der etwas Deutsch spricht, sagt fröhlich: »Ein Tag Adolf Hitler – und Israel kaputt!« Wir müssen diese Bemerkung schweigend hinnehmen, denn eine Diskussion hätte zu nichts geführt.

Campingplatz von Assuan (Ägypten), Ausgangspunkt der Wüstentour 1985 – In der afrikanischen Wüste (Bild rechts)

In Assuan haben wir noch einmal das Vergnügen, auf einem schönen Campingplatz zu zelten. Doch die Freude auf diesem malerischen Platz am Nilufer zu sein, wird gedämpft durch die Nachricht, dass wir als Einzelfahrzeug vorläufig keine Ausreisegenehmigung in den Sudan bekommen werden. Erst müssten sich genügend Autos für eine Konvoi-Fahrt Richtung Port Sudan eingefunden haben. Unter Führung könnte die Reise dann angetreten werden, aber die Wartezeit würde Tage oder sogar mehrere Wochen dauern. Wir machen nun unfreiwillig Urlaub am Nil, trinken abends »Sundowner« beim Sonnenuntergang und liegen tagsüber in der Sonne. Nur Albert, ein gutaussehender junger Mann aus unserer Gruppe, kommt nicht zur Ruhe. Der für die Bewachung des Platzes zuständige Polizist mag Männer und hat sich in ihn verliebt. Er folgt ihm ständig. Egal, wohin Albert geht, der Polizist ist bald wieder neben ihm.

Nach einer Woche sind wir des Wartens müde und beschließen zu Alberts Erleichterung, die Reise fortzusetzen, und zwar illegal in den Sudan zu fahren. Das Gebiet um Assuan ist zu gut bewacht, daher fahren wir zunächst etwa 100 Kilometer entlang des Nils Richtung Norden und von da auf einer Piste in westlicher Richtung in die Sahara. Nach zwei Tagen vollziehen wir einen Kurswechsel Richtung Süden und fahren ohne Piste nach Karte und Kompass, bis wir eine Route westlich des Nils Richtung Süden erreichen, und haben somit Assuan weiträumig umgangen. Die Strecke wird nur noch sehr selten befahren, da die kürzere und bessere Verbindung östlich des Nils verläuft.

Camping in der Sahara – mit wochenlang derselben Nahrung: Bundeswehr-EPa, Grafschafter Goldsaft, also Rübenkraut mit Sand (Bild rechts)

Wir folgen Spuren, die größtenteils schon Jahrzehnte alt sind, zugeweht waren und irgendwann von Stürmen wieder frei geweht wurden. Sie sind nur in steinigen Tälern sichtbar und enden manchmal vor einer Wanderdüne. Dann gilt es, das Gelände zu Fuß zu erkunden, um eine passable Durchfahrt zu erkunden. Manchmal teilen sich die Spuren und führen in verschiedene Richtungen. Paul und ich gehen dann oft längere Zeit mit einem Kompass bis zur höchsten Erhebung der Umgebung, um den weiteren Verlauf der Strecke zu bestimmen. Trotz dieser Vorsicht geraten wir einmal auf eine Spur, die in einem engen Tal zwischen hohen Dünen abwärts führt und dann vor einer unbezwingbar hohen Sandbarriere endet. Ausweichen oder Wenden ist nicht möglich. Wir fahren etwa drei Kilometer rückwärts. Ständig müssen Sandbleche untergelegt werden und wir kommen nur in Schüben von wenigen Metern voran. Wegen der Hitze tagsüber führen wir die Aktion bei Dunkelheit durch und brauchen die ganze Nacht, bis wir aus der Sackgasse heraus sind. Auf der Weiterfahrt machen Paul und ich eine unangenehme Entdeckung. Unsere jungen Mitreisenden haben etliche EPa geplündert. Die Kartons wurden aufgerissen, nur um an die darin enthaltenen Süßigkeiten zu kommen. Auf die Strafpredigt reagieren sie achselzuckend. Wir müssen es dabei bewenden lassen.

Mit Sandblechen und einem lädierten Reifen versucht unsere Gruppe im feinen Wüstensand voran zu kommen

Nach mehrtägiger Fahrt, häufig durch Weichsandflächen und unter Einsatz der Sandleitern, führt uns die Piste zum Nil und damit zu den ersten kleinen Siedlungen, die von Fischern bewohnt werden. Schließlich erreichen wir Dunqula, die erste größere Ortschaft im Sudan mit Polizeiposten. Hier gilt es, die Einreisestempel zu erhalten. Der Kommandant ist jedoch höchst ungehalten, als er unsere Pässe sieht. Die Ausreisestempel von Ägypten fehlen! Natürlich haben wir Visa für den Sudan, aber ohne die Ausreisebestätigung der Ägypter sei unsere Ankunft im Sudan illegal und strafbar, meint der Offizier. Er könne uns keine Einreisestempel geben und die Weiterfahrt genehmigen. Bis zur Klärung der Angelegenheit müssten wir einige Zeit in Dunqula bleiben. Unsere Zelte könnten wir in der Nähe der Polizeiunterkunft aufbauen. So geschieht es dann auch. Die Reise scheint vorläufig beendet zu sein.

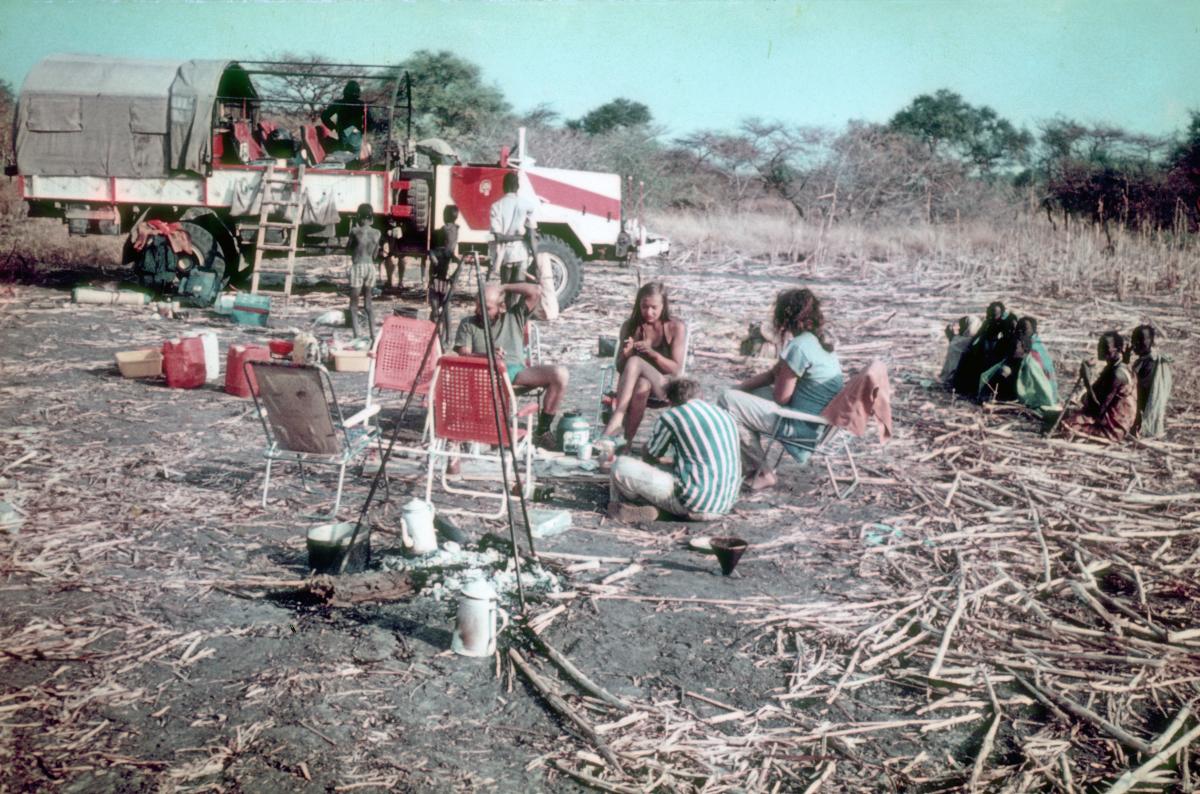

Reisealltag auf dem Afrika-Lkw auf einer einsamen Piste mitten im afrikanischen Nirgendwo

Abends gehe ich mit Veronika, einer unserer Studentinnen, ein kleines Speiselokal suchend, in den Ort hinein. Etwas Abwechslung von der Bundeswehr-Verpflegung scheint uns angenehm. Die anderen versprechen sich nichts von dem Unternehmen und bleiben im Camp zurück. Zu Fuß dürfen wir den Platz verlassen, nur den Lkw nicht mehr bewegen. Längere Zeit war uns kein Glück beschieden, doch dann sehen wir ein großes, hell beleuchtetes Haus, wo viele Menschen ein und aus gehen. Durch die Fenster können wir sehen, dass an vielen Tischen gegessen wird. Offensichtlich ein Restaurant. Wir gehen hinein und nehmen an einem freien Tisch Platz. Eine junge Frau kommt, anscheinend sehr verwundert, auf uns zu und fragt, was wir haben möchten. Wir deuten auf den Nachbartisch, wo gerade ein Gericht aus Bohnen, Fleisch und Salaten gegessen wird, und bestellen das Gleiche.

Auf einmal betritt ein guter Bekannter den Raum: der Polizeikommandant. Jetzt ist er in Zivil. Statt der Uniform trägt er ein reich besticktes Gewand. Ich stehe auf, um ihn zu begrüßen. »Was machen Sie denn hier?«, fragt er höchst erstaunt. »Wir wollten essen gehen und sind froh, dieses Restaurant gefunden zu haben«, lautet meine Antwort. »Restaurant?«, sagt er. »Dies ist ein Privathaus und es findet eine Familienfeier statt!« »Dann ist es wohl besser, wenn wir sofort wieder gehen«, antworte ich hastig. »Nein, bleiben Sie«, ruft er aus. »Das ist arabische Gastfreundschaft!« Wir unterhalten uns noch darüber, dass der Sudan ein interessantes und vielseitiges Reiseland ist. Aus dem strengen Offizier wird ein netter Plauderer.

Während wir sprechen, will ich mir eine Pfeife anzünden. Doch sudanesische Streichhölzer haben ihre Tücken. Als ich ein Hölzchen anzünden will, explodiert gleich die ganze Schachtel in meiner Hand. In einer Reflexbewegung werfe ich die Schachtel fort und treffe den Offizier auf der Brust. Langsam rutscht die kleine »Brandbombe« an ihm runter und hinterlässt eine schwarze Schneise in seinem Gewand. Jetzt ist alles aus, denke ich.

Vermutlich landet die gesamte Gruppe im Gefängnis. »Hey, you are going to burn me down!«, ruft der Offizier erschrocken, sagt dann aber: »That does not matter too much. You are still welcome!« Wir setzen die Unterhaltung fort, als ob nichts geschehen wäre. Der Araber wird zunehmend lockerer und freundlicher. Am nächsten Morgen erhalten wir sofort die Einreisestempel und dürfen weiterfahren. Sicher liegt das an der Gastfreundschaft des Mannes, aber er will wohl auch vermeiden, dass sein teurer Kaftan noch einmal einem Attentat zum Opfer fällt.

Die Nubische Wüste liegt hinter uns und wir erreichen Khartum. Hier gilt es, eine technische Pause einzulegen. Paul braucht Ersatzteile für die Autotechnik und der Wagen muss dringend aufgeräumt und gesäubert werden. Die geplünderten EPa haben sich vollends aufgelöst und der Inhalt liegt lose auf dem Wagen. Auch andere Lebensmittel haben wir nicht stabil genug gepackt und der Inhalt bedeckt nun die Ladefläche. Eine Schmiere aus Öl, Essig, Mehl und Rübenkraut, an der man beim Begehen des Wagens haften bleibt. Wir suchen einen Platz, wo wir den Lkw in Ruhe, ohne neugierige Zuschauer, komplett entladen, reinigen und besser verpackt alles wieder verstauen können. Wir finden den Deutschen Club und erhalten die Genehmigung, auf einem großen gepflegten Rasen die Aktion durchzuführen. Vielleicht bereut man die Zusage bald, denn als der Wagen vollständig entladen ist, ähnelt der Zierrasen einer Müllkippe. Ein Clubmitglied sorgt dafür, dass wir schnell Holz und Blechkisten bekommen, um alles vernünftig verstauen zu können, und der Zierrasen wieder sein gewohntes Aussehen erhält.

Wir übernachten in einem »Open Air Hotel«, die Betten stehen draußen auf dem Hof. Da die Nächte in Khartum sehr warm und stickig sind, ist das eher angenehm. Am nächsten Tag hält ein stattlicher Mercedes vor unserem Hotel. Ein gut gekleideter Araber steigt aus, besichtigt unseren Lkw, kommt neugierig in unser »Open Air Hotel« und fragt, woher wir kämen, wohin wir wollten. Als die Geschichte erzählt ist, erwähnt Paul noch, dass wir einige kleinere Ersatzteile für den Wagen brauchen. »Die kann ich euch besorgen, da müsst ihr nicht lange in der Stadt suchen«, meint der Sudanese. Einen Tag später ist fast unsere gesamte Gruppe in der Stadt unterwegs. Nur eine Frau und ich sind zurückgeblieben. Da erscheint unser neuer Freund wieder und sagt: »Schade, dass die anderen weg sind, ich hätte euch gerne alle in mein Haus zum Essen eingeladen. Aber kommt ihr beide doch wenigstens mit.« Wir stimmen zu und fahren mit ihm zu seiner stattlichen Villa, die außerhalb der Stadt liegt. Nach einem mehrgängigen ausgezeichneten Menü gibt es alkoholische Getränke, obwohl unser Gastgeber dem Islam angehört.

Als meine Begleiterin gerade auf der Toilette ist, fragt er mich, ob ich etwas dagegen hätte, wenn er mit ihr ins Bett geht. »Ich habe nichts dagegen, aber da musst du sie schon selbst fragen«, lautet meine Antwort. Der Araber ist irritiert. »Aber sie ist doch nur eine Frau und du bist der Chef der Gruppe, das können wir doch unter uns regeln.« »In Europa haben Frauen auch in dieser Beziehung ein Selbstbestimmungsrecht«, antworte ich ihm. Nach dieser Bemerkung wird der Sudanese schweigsam. Seine gute Stimmung ist vorbei. Als die Studentin zurückkommt, sage ich: »Maria, du hast hier gute Karten, unser Gastgeber möchte mit dir ins Bett gehen.« »Was?«, ruft sie aus, »lass uns sofort hier wegfahren!« »Moment mal, so einen guten Whisky bekomme ich nicht alle Tage, lass mich wenigstens mein volles Glas in Ruhe austrinken.« Als wir dann gehen, ist der Abschied frostig.

Diesmal lässt er uns von einem Chauffeur zum Hotel zurückfahren. Paul hat natürlich keine Ersatzteile von dem Araber bekommen und muss improvisiert reparieren. Maria wurde in der Folge damit aufgezogen, dass sie nicht bereit gewesen war, durch körperlichen Einsatz zum Gelingen der Reise beizutragen. Vor der Abfahrt aus Karthum muss getankt werden, und das geht sehr schnell. Auf dem Dieselbehälter ist ein großer Pumpschwengel, an dem hängen zwei Männer, um ihn durch ihr Gewicht runterzudrücken. Jedes Mal kommen 200 Liter raus! Für uns ist das kein Problem, abgesehen von den Tanks am Wagen haben wir hinten auf der Ladefläche drei 200 Liter-Fässer stehen.

Unser Lager irgendwo im Busch im Sudan – die Einheimischen halten respektvoll Abstand, sind aber wie immer neugierig

Wir erreichen den Südsudan und sind damit in Schwarzafrika. Nur das arabische Militär erinnert an die Dominanz des Nordens. Nilotische Stämme wie Dinka und Schilluk erweisen sich als sehr freundlich. In den Dörfern werden wir mit Hirsebier begrüßt. Das graugrüne Getränk brodelt leicht in den Gefäßen, denn es ist wohl in ständiger Gärung begriffen. Feste Klümpchen und tote Fliegen kommen an die Oberfläche. Ich bin der Einzige in der Gruppe, der dieses »Freundschaftsgetränk«, stellvertretend für alle, trinkt. Die toten Fliegen fange ich beim Trinken mit den Zähnen auf und spucke sie aus.

Ich musste mich für die Gruppe »opfern« und trank als Einziger den Begrüßungstrunk der Eingeborenen: gärendes Hirsebier mit toten Fliegen

Hauptfahrtrichtung ist Kenia, wir möchten aber vorher die Murle besuchen, einen noch sehr ursprünglich lebenden nilotischen Stamm im Südosten des Südsudan. Doch der Weg dorthin ist versperrt, oder besser gesagt geflutet, denn eine Brücke, die laut Michelin-Karte über einen Nebenfluss des Nils führen soll, gibt es nicht mehr, sie war wohl vom letzten Hochwasser fortgespült worden. Ratlos campieren wir am Ufer. Die Fahrt zu den Murle müssen wir wohl aufgeben.

Abends ist ein kräftiges Motorengeräusch zu hören, das sich rasch nähert. Wer kommt in diese sehr abgelegene Gegend? Dann sehen wir unsere Besucher. Ein Bedford-Lkw und mehrere Geländewagen halten neben unserem Lager. Vier Europäer und etliche Eingeborene steigen aus und gesellen sich mit freundlichem Hallo zu uns. Es sind griechische Großwildjäger, die in diesem weitgehend unbekannten Teil Afrikas mit großem Aufwand unterwegs sind, um Elefanten und Löwen aufzuspüren. Nun, das ist nicht gerade die Gesellschaft, die wir gesucht haben. Aber die Griechen planen, von ihren afrikanischen Helfern, dort, wo die Brücke gewesen war, einen Knüppeldamm errichten zu lassen. Geplant – getan. Nach einer Woche ist der Damm fertig, scheinbar stabil genug, um auch große Lkw zu tragen. Während der Wartezeit waren wir jeden Abend zum Essen und danach zu einigen Runden gekühltem Bier und Whisky eingeladen. Die Tage waren weniger angenehm. Aus Langeweile schossen die Griechen ständig Milane, eine Greifvogelart, die dort zahlreich vorkommt.

Schließlich ist es so weit: Der Damm kann befahren werden. Die Griechen bitten uns, als Erste rüberzufahren, wohl weil sie der Konstruktion nicht so recht trauen. Uns ist es recht. Das erste Fahrzeug hat die besten Chancen, weil dann der Damm noch intakt ist. Wir holpern flott über die bucklige Unterlage und stehen bald sicher am anderen Ufer. Der Bedford-Lkw fährt hinterher, kommt bis zur Mitte des Dammes – und sackt krachend ein! Die Räder stehen im Wasser. Rasch muss gehandelt werden. Die Griechen haben zum Glück ein langes Seil, dick wie ein Schiffstau. Ihre Helfer befestigen das Seil an die beiden Lkw und vorsichtig beginne ich, den Bedford, der leichter ist als unser MAN, herauszuziehen. Zweimal bleibt er noch stecken, dann habe ich ihn am Ufer hochgezogen. Schließlich sind alle Fahrzeuge auf der anderen Seite. Natürlich wird das geglückte Unternehmen mit einem Umtrunk gefeiert. Die Griechen laden uns ein, weiter mit ihnen zu reisen, aber wir lehnen dankend ab. Insgeheim sind wir froh, dass sich unsere Wege trennen. Sie fahren nach Süden und wir planen, einer nur schwach erkennbaren Piste nach Südosten zu folgen, die kurz hinter der Brücke abzweigt.

Wir sind noch nicht lange unterwegs, als ein kleines Militärcamp der nordsudanesischen Armee zu sehen ist. Wir halten aber nicht an, um unliebsame Fragen zu meiden. Am nächsten Tag wird die Piste schwieriger, ist überhaupt nicht mehr zu sehen. Buschwerk bedeckt die ohnehin nur spärlichen Spuren. Der Kompass muss eingesetzt werden. Schließlich teilen sich die Büsche und machen einer grünlichen Ebene Platz. Wir fahren darüber hinweg – und plötzlich »Quaptsch!« und wir sinken mit einem Rutsch senkrecht ein, und zwar so tief, dass die Räder kaum noch sichtbar sind. Was wir für eine grüne Wiese hielten, ist nichts als die trockene Oberfläche eines Sumpfes! Wir versuchen im mehrstündigen Einsatz den Wagen mit Schaufeln, Spitzhacken und Sandleitern vom schlammigen Untergrund zu befreien, doch es ist hoffnungslos. Der Lkw steckt viel zu tief im Morast.

Wir sind tief eingesunken ins Erdreich – aber die Murle versuchen zu helfen, den MAN aus dem Morast zu bekommen, leider erfolglos

Abends am Lagerfeuer geht die Überlegung schon dahin, wie wir ohne Auto wieder in die Zivilisation zurückkehren können. Am nächsten Morgen krieche ich aus dem Zelt, richte mich auf – und traue meinen Augen kaum. Vor mir steht eine Gruppe vollkommen nackter, hochgewachsener, mit Speeren bewaffneter Männer. Ein Afrika wie vor über 100 Jahren! Die Murle, viehzüchtende Nomaden, die wir suchten, sind zu uns gekommen und haben ihr Dorf hier errichtet, wie ich an den Basthütten in der Nähe erkennen kann. Die Männer, auf den ersten Blick furchteinflößende Krieger, sind eher freundlich, schüchtern und zurückhaltend. Durch Gebärdensprache versuchen wir ihnen klarzumachen, woher wir kommen, dass wir sie besuchen wollten und wohin die Weiterreise gehen sollte. Schließlich tritt einer hervor, der etwas Englisch spricht, vermutlich in einer Missionsschule gelernt. Er könne uns mit seinen Gefährten behilflich sein, den Lkw aus dem Sumpf zu holen. Wir freuen uns zunächst über die Hilfsaktion, die rasch beginnt. Allerdings besitzen die Afrikaner keinerlei Werkzeuge und unsere zwei Schaufeln sind bei 20 Männern wenig effektiv.

Der Stamm der Murle im Südosten des Sudan (Bild links) – »Miss Sudan« 1985 (Bild rechts)

Die Maßnahme gestaltet sich eher als fröhliches Happening. Die Murle wühlen mit den Händen im Schlamm, um so die Räder freizulegen. Sie scherzen dabei und lachen, wenn sie sich gegenseitig bei der Wühlaktion bekleckern, währenddessen der Lkw dabei noch etwas tiefer absackt. Mittlerweile haben sich einige Mitglieder unserer Gruppe ausgezogen und laufen genauso nackt umher wie die Murle. Unserem Dolmetscher sagen wir, dass Nacktheit absolut natürlich sei und sie sollten nicht auf christliche oder islamische Missionare hören, die das Gegenteil behaupten. Jedenfalls kommen wir mit dem Lkw so nicht weiter. Also doch unser Fahrzeug aufgeben und die Reise im Stil einer Fußexpedition fortsetzen?

Doch da kommt mir eine Idee: Vor zwei Tagen hatten wir den Militärposten passiert und dort stand ein Lkw. Vielleicht können wir unter Führung der Murle dorthin wandern und die Soldaten überreden, mit uns hierher zurückzufahren, um unseren Wagen zu bergen. Ich erkläre dem »Dolmetscher« das Vorhaben. Er runzelt die Stirn und meint: »Die Araber sind unsere Feinde. Wir haben in den letzten Jahren mehrfach gegen sie gekämpft, deswegen können wir euch dorthin nicht begleiten.« Diese Aussage ist uns verständlich, denn wir wissen um den schon seit vielen Jahren anhaltenden Konflikt zwischen dem islamisch-arabischen Norden des Sudan und dem schwarzen animistischen und christlichen Süden des. Wir beraten die Situation. Mit dem Lkw, im Schritttempo durch das raue Gelände fahrend, haben wir zwei Tage hierher gebraucht. Zu Fuß, den Spuren folgend, dürfte es kaum länger dauern.

Bald steht der Entschluss fest: Marvin, Medizinstudent aus Münster, und ich sind die besten Wanderer in der Gruppe. Wir werden den Marsch durchführen. Das Unternehmen ist nicht ungefährlich, denn es gibt hier alle Arten von Großwild. Während der Lkw-Fahrt hatten wir keine Tiere bemerkt. Im Gegensatz zu ihren Artgenossen in den Nationalparks kennen sie kein Motorengeräusch und das hatte sie wohl weiträumig vertrieben. Als Fußgänger ist für uns eine andere Situation gegeben. Mit etwas Proviant, viel Wasser und Schlafsäcken marschieren wir los. Es ist heiß und es gibt keinen Schatten. Aber da wir beide Extremwanderungen von früheren Reisen kennen, ist das nicht problematisch. Tiere, vor allen Dingen Löwen, begegnen wir nicht. Nur einmal sehen wir in der Ferne eine Herde Elefanten vorbeiziehen. Unsere Fahrspur ist manchmal, vor allem auf steinigem Untergrund, schwer auszumachen und bedarf unserer ständigen Aufmerksamkeit. Nach einer schönen Nacht mit Lagerfeuer unter einem grandiosen Sternenhimmel erreichen wir am Nachmittag des nächsten Tages das Militärcamp. Ein Wachtposten bringt uns zum Kommandanten, einem Major. Er spricht, wie fast alle gebildeten Sudanesen, fließend Englisch. Wir erklären ihm die Situation und bitten ihn um Hilfe bei der Bergung unseres Fahrzeugs. Er willigt sofort ein, sagt aber etwas verlegen lächelnd, dass sie fast keinen Diesel mehr hätten, über längere Zeit nicht mehr versorgt worden wären und wir müssten daher den Treibstoff zur Verfügung stellen. Wir versprechen ihm nicht nur die aktuell benötigte Menge, sondern außerdem den Inhalt eines 200 Liter-Fasses zu überlassen. Doch dann sagt er: »Diese primitiven schwarzen Wilden sind äußerst gefährlich. Vielleicht leben ihre Freunde gar nicht mehr, wenn wir Ihren Lkw erreichen. Machen Sie sich auf das Schlimmste gefasst.«

Wenig später fährt der Lkw vor. Es ist auch ein MAN, aber nagelneu, größer und sicher auch PS-stärker als unser Wagen. Diese »militärische Entwicklungshilfe« ist von Deutschland rechtzeitig geliefert worden, um uns aus dem Schlamm zu ziehen! Scharfe Kommandos ertönen. Soldaten mit Stahlhelmen laden ihre Maschinenpistolen durch und klettern auf den Wagen. Wir sind sehr beunruhigt, denn mit diesem kriegsmäßigen Einsatz gegen unsere Murle-Freunde haben wir nicht gerechnet und bereuen, die Hilfe des Militärs gesucht zu haben. Der Major lässt es sich nicht nehmen, das »Kampfgeschehen« persönlich zu leiten, und sitzt während der Fahrt neben dem Fahrer und uns in der Kabine. Als wir uns unserem »individuellen Sumpfparkplatz« nähern, sehen wir schon von Weitem unsere Freunde winken – von den Murle keine Spur. Sie hatten wohl geahnt, was passieren würde, schnell ihre kleinen Hütten abgebaut und waren davongezogen.

Wir sind zutiefst erleichtert. Der Major ist weniger begeistert. Er hätte wohl lieber eine Erfolgsmeldung nach Khartum durchgegeben, dass man eine Anzahl Rebellen erschossen hätte. Die Bergungsaktion dauert nur zehn Minuten. Eine Kette wird zwischen beiden Wagen befestigt. Der sudanesische Lkw fährt an, es gibt einen kräftigen Ruck, und eine mächtige Bugwelle aus Schlamm vor sich herschiebend wird unser »Cabriolet« aus dem Sumpfloch gezogen. Wenig später erhalten die Soldaten den versprochenen Diesel. Der Abschied ist nicht ganz herzlich. Wir sind dem Major wirklich dankbar für die Hilfsaktion, aber immer noch pikiert über den Militäreinsatz, der leicht Menschenleben hätte kosten können. Als der sudanesische Lkw am Horizont verschwindet, machen wir uns fertig für die Weiterreise, denn die Murle werden vorläufig bestimmt nicht an diesen Ort zurückkehren.

Unsere Fahrt geht weiter Richtung Südosten nach Kenia. Auf einsamen Pisten erreichen wir einen abgeschiedenen Grenzübergang, bekommen Aus- und Einreisestempel und erreichen schließlich unweit der äthiopischen Grenze den Lake Turkana. Der große See, dessen östliches Ufer nicht zu erkennen ist, erstreckt sich Hunderte von Kilometern nach Süden. Wir begegnen Angehörigen des Turkana-Stammes, ebenso unbekleidet wie die Murle. Diese Rinderzüchter gelten als sehr kriegerisch und wir möchten nicht gerne in ihrem Gebiet verweilen. Wir fahren einige Stunden entlang des Ufers nach Süden und erreichen dann alte steinerne Gebäude, die von einem Turm, auf dem sich ein Kreuz befindet, überragt werden, offensichtlich eine verlassene Missionsstation. Verlassen? Nein, jetzt kommt ein alter Mann mit schlohweißem Bart durch das Tor auf uns zugeschritten. Er trägt ein ziemlich zerschlissenes Mönchsgewand. Er gehört einer irischen Gemeinschaft an, die seit vielen Jahrzehnten, ohne nennenswerten Erfolg, versucht, die Eingeborenen zum Christentum zu bekehren. Er lädt uns ein, an einer kleinen Feier teilzunehmen, und führt uns in einen Raum, in dem zehn andere Missionare sitzen. Alle sind so alt und bärtig wie unser »Empfangschef« und keineswegs nüchtern. Auf dem Tisch stehen leere und volle Weinflaschen, auf dem Boden geöffnete Kisten, die ebenfalls Wein enthalten.

Die Mission verfügt über keine eigenen Fahrzeuge. Lebensmittel werden alle paar Monate mit einem Gelände-Lkw geliefert, aber Abendmahlwein war schon viele Jahre nicht mehr angekommen. Jetzt, wohl durch ein Versehen, hatte man eine viel zu große Menge dieses edlen Getränks angeliefert. Die Mönche haben diesen unverhofften »Segen« wohl als Gottesgeschenk für ihr entbehrungsreiches Dasein in der Wildnis gesehen und bereits kräftig zugelangt. Es wird gesungen, keine Kirchenlieder, sondern alte irische Volksweisen, die ich besonders gerne höre. Ich fühle mich wohl in dieser skurrilen Gesellschaft, den anderen geht es ebenso und wir nehmen gerne die Einladung an, den Abend mit ihnen zu verbringen. Auch uns mundet der Wein vorzüglich.

Anfangs wird die Gemütlichkeit durch große Spinnen gedämpft, die manchmal an uns rauf und runter krabbeln. Die Tiere sind zehn Zentimeter groß und giftig, aber eigentlich harmlos, da sie nur auf der Jagd nach Insekten sind und keine Menschen beißen, es sei denn, man schlägt nach ihnen. Die Situation ist für uns gewöhnungsbedürftig, aber schließlich vermögen auch die Krabbeltiere nicht mehr die Harmonie des Abends zu stören. Wir übernachten vor der Missionsstation. Beschwingt von dem köstlichen Wein, gibt es leichte Schwierigkeiten, im Dunkeln die Zelte aufzubauen.

Wir überqueren in Kenia den Äquator

Zehn Tage später sind wir zurück in der Zivilisation in Nairobi. Hier beenden fast alle Teilnehmer die Reise und fliegen zurück. Nur Marvin, unser »Expeditionsarzt«, ist noch mit von der Partie. In Backpacker-Hotels suchen wir andere Mitreisende für die Weiterfahrt Richtung Südafrika. Da Rucksackreisende ohne Auto in Afrika schlecht weiterkommen, haben wir bald sieben neue Leute, die mitfahren möchten. Jetzt ist die Gruppe wirklich international. Die Gäste stammen aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Kanada und Neuseeland. Wiederum sind es vier Frauen und drei Männer. Umgangssprache in unserer Gruppe ist künftig Englisch, da dies die einzige Sprache ist, die alle beherrschen.

Wir sind einige Tage in Nairobi und während dieser Zeit auf dem einzigen Campingplatz der Stadt, der Madame Roche, einer Französin, gehört. Sie ist bereits 72 Jahre alt, aber sportlich, mit guter Figur und trotz weißer Haarfarbe jugendlich dynamisch wirkend. Ich finde sie sehr nett, wir freunden uns an. Als ich beim Abschied für die Gruppe bezahlen will, winkt sie ab, der Aufenthalt sei für alle kostenlos. Allerdings bringt mir das freundlich-ironische Bemerkungen der Reisegefährten ein. Von Nairobi fahren wir nach Tansania und campieren in der Nähe des Kilimandscharo. Eine geplante Besteigung des Berges fällt aus. Es regnet in Strömen. Für mich ist die Fahrt durch diese Gegend trotzdem lohnenswert. In Arusha gibt es ein Deutsch beschriftetes Gebäude »Meerschaumpfeifenfabrik«. Hier kann ich eine dieser in Deutschland teuren Pfeifen ganz billig erwerben.

Weiter geht es durch die einsame Steppenlandschaft Tansanias Richtung Sambia. Das Gelände ist uneben und es wird manchmal schwierig, einen zum Campen geeigneten Platz zu finden. Eines Abends, wir sind noch in der Dämmerung unterwegs, ertönt plötzlich, direkt rechts von unserem Wagen, ein ohrenbetäubendes »Trompetengeschrei«. Eine junge Schweizerin, die rechts am offenen Fenster saß, fliegt förmlich in meine Richtung. Erschrocken gebe ich Gas und bemerke beim Wegfahren zwischen Büschen die Konturen einer riesigen schwarzen Gestalt. Ein Elefant! Er steht direkt am Wegesrand, ich hatte ihn in der Dunkelheit nicht bemerkt und war sozusagen an seiner Rüsselspitze vorbeigefahren. Seine Empörung war also berechtigt. Wir fahren noch eine Viertelstunde, um etwas Abstand von dem »Wegelagerer« zu finden, und bauen dann trotz des buckligen Geländes die Zelte auf und vermeiden somit eine Weiterfahrt, die uns möglicherweise noch andere Abenteuer im Dunkeln beschert hätte.

Bald brennt das Lagerfeuer und nach einigen Gläsern Whisky wird aus dem eigentlich gefährlichen Ereignis ein interessantes Erlebnis. Am nächsten Morgen stellen wir fest, dass unser »Campingplatz« doch besser gelegen ist als gedacht. In der Nähe windet sich ein grünes Band dichter Vegetation durch die karge Landschaft und darin verborgen schlängelt sich ein kleiner Fluss. Eine gute Möglichkeit, uns und Wäsche zu waschen sowie die Ausrüstung zu reinigen. Wir beschließen, einen Ruhetag einzulegen. Überdies ist auf der Karte, etwa 20 Kilometer abseits der Piste, ein größeres Dorf eingetragen. Vielleicht eine Möglichkeit, unsere Vorräte durch frische Lebensmittel zu ergänzen? Da an der Fahrt zu dem Ort alle teilnehmen möchten, erkläre ich mich bereit, derweil das Camp zu bewachen. Als Paul mit der Gruppe davonfährt, zünde ich mir eine Pfeife an und gehe etwas spazieren.

Nach kurzer Zeit zurückkehrend, bietet sich mir ein ungewöhnlicher Anblick: Eine Gruppe Paviane hat sich über unsere Ausrüstung hergemacht. Einige Tiere tragen Gegenstände davon, andere versuchen Kisten zu öffnen. Ich muss die unerwünschten Besucher vertreiben. Das Unternehmen ist riskant, denn diese starken Affen mit enormen Gebissen können gefährlich werden. Ich nehme einen Knüppel und laufe laut brüllend auf die Tiere zu. Tatsächlich weichen sie aus und rennen weg, ohne einen Gegenangriff zu unternehmen. Ich folge ihnen eine ganze Weile, denn ein kurzes Verscheuchen nützt nicht viel. Sie müssen weit weg vom Camp sein. Mittlerweile habe ich den Sichtkontakt zum Lager verloren. Zurückkehrend, wird mir eine sehr unangenehme Überraschung zuteil. Eine sehr viel größere Anzahl von Pavianen hat mittlerweile das Camp besetzt und hantiert überall an der Ausrüstung. Säcke, Kartons und Kisten sind geöffnet. Lebensmittel, Kochutensilien und Kleidungsstücke liegen verstreut am Boden. Doch als ich mich ihnen nähere, laufen auch sie davon. Zum Glück, denn ein Angriff dieser großen Herde wäre lebensgefährlich gewesen.

Im Gras liegt eine Flasche Whisky, die die Paviane liegen gelassen haben. Ich nehme erst mal einen kräftigen Schluck, zünde eine weitere Pfeife an und warte auf die Rückkehr meiner Freunde. Eine Stunde später sind sie da und haben Obst, Gemüse, Joghurt, Milch und Fleisch mitgebracht. Die Reisegefährten staunen nicht schlecht über das Chaos, das sie vorfinden, nehmen das Ganze aber relativ gelassen hin, denn sie sind ja keine Normaltouristen, die sich über so etwas aufregen würden. »Man kann dich auch nicht allein lassen«, meint Paul, »kaum sind wir weg, beginnst du einen Krieg mit unseren Artgenossen! Wie das hier aussieht, können wir jetzt wirklich einen Ruhe- oder besser gesagt einen Arbeitstag brauchen.«

Einige Tage später fahren wir über die Grenze nach Sambia und sind bald auf dem Campingplatz von Lusaka. Er macht einen verwahrlosten und verlassenen Eindruck. Auf dem großen Gelände stehen nur drei Wohnwagen aus Südafrika. Nachts hören wir Schüsse! Wie sich im Nachhinein herausstellt, hatten Banditen, wohl in der Absicht, uns auszurauben, das Camp überfallen und den Platzwächter gefesselt und geknebelt. Der Mann konnte jedoch die Fesseln lösen und war geflüchtet. Die Banditen schossen hinter ihm her. Dadurch wurden wir geweckt. Die Zelte verlassend, sehen wir in der Dunkelheit schemenhafte Gestalten, die über den Platz rennen. Gleichzeitig öffnen sich die Fenster der Wohnwagen, Gewehrläufe werden hindurchgeschoben und schon eröffnen die Südafrikaner das Feuer auf die Banditen, die sofort zurückschießen. Wir lassen uns flach auf den Boden fallen. Polizeisirenen ertönen. Wenig später ist die sambische Polizei da und eröffnet ebenfalls das Feuer. Wir befinden uns im Schnittpunkt des Kugelhagels dreier verschiedener Parteien und wagen es nicht, die Nasenspitzen aus dem Gras zu heben. Nach einiger Zeit ebbt das Feuer ab und macht vollkommener Ruhe Platz. Wir richten uns zögerlich auf und sprechen mit den Südafrikanern, als nach einer Weile die Polizisten wieder erscheinen. Sie berichten, dass sie die Banditen verfolgt und erschossen hätten. Nun sei alles wieder in Ordnung. Allerdings würden sie den Platz bis zu unserer Abreise im Auge behalten. So ist das in Afrika. Es wird kurzer Prozess gemacht.

Bei den Victoriafällen an der Grenze zwischen Sambia und Simbabwe

Zwei Tage später sind wir in einem anderen Land, in Simbabwe, sitzen auf der Veranda des Victoria Falls Hotels und genießen den Sonnenuntergang hinter dem gewaltigen Naturszenario der Wasserfälle. Das alte, aber sehr gepflegte und vornehme Hotel stammt aus der britischen Kolonialzeit und war die beste Unterkunft in Rhodesien. Wir trinken Tee, denn etwas anderes ist für uns preislich nicht erschwinglich. Marvin kommt später hinzu, möchte ebenfalls Platz nehmen, wird aber vom Kellner aufgehalten, denn er trägt eine kurze Hose, die sei im Hotel nicht erlaubt, erklärt der Bedienstete. Marvin geht zu unserem Camp, das einige 100 Meter entfernt liegt, zurück und erscheint dann mit langer Hose. Wieder verwehrt ihm der Kellner den Zugang. Blue Jeans sind ebenfalls unerwünscht. Marvin geht prompt zurück und kommt dann mit einer neuen weißen Hose ins Hotel. Der Kellner protestiert erneut, denn auch diese Hose ist eine Jeansvariante. Marvin macht wieder kehrt und erscheint dann mit einer alten Cordhose und darf Platz nehmen. Wir alle tragen übrigens alte und keineswegs saubere Sachen, die aber nicht auf der »Verbotsliste« stehen. Wir amüsieren uns köstlich über Marvins Hosen-Odyssee.

Trotz des eindeutigen Verbotsschildes kühlen wir uns in einem natürlichen Whirl-Pool in den Wassern des Sambesi-Flusses ab

Botswana und speziell das Okavango-Delta ist das nächste Reiseziel. Nach der langen Lkw-Fahrt möchten wir nun eine siebentägige Kanufahrt unternehmen. In einer Lodge am Rande des Deltas bekommen wir die Boote. Langsam gleiten wir durch eine Welt, die nur aus Wasser, Schilf und kleinen baumbewachsenen Inseln besteht. Unsere Karte ist zur Orientierung wenig hilfreich, denn es fehlt an markanten Punkten in der Landschaft. Nur eine schwache Strömung, erkennbar am Kräuseln des Wassers an den Schilfhalmen, zeigt uns in etwa die Fahrtrichtung. Wenn wir uns »verpaddeln« würden und aus der geplanten einwöchigen Bootstour drei Wochen werden, wäre das nicht schlimm. Wir haben genügend Zeit und reichlich Lebensmittel an Bord. Das Wasser ist so klar, dass wir mehrere Meter tief bis auf den Grund sehen können. Wir trinken es unabgekocht. Die Inseln, die einzigen Stellen mit festem Untergrund, wo wir zelten können, sind selten, und manchmal wird es dämmerig, bevor wir eine solche finden. Wir erleben schöne Lagerfeuernächte unter einem prächtigen Sternenhimmel. Störend in diesem Paradies sind nur Blutegel, die sich beim Anlanden im flachen Wasser an unsere Körper heften. Mit glühenden Zigarettenspitzen können wir sie entfernen. Einmal machen wir Bekanntschaft mit einem Krokodil. Das stattliche Exemplar liegt reglos am Ufer, als unsere Boote in nur wenigen Metern Entfernung vorbeigleiten. Es scheint zu schlafen, doch dann wird sichtbar, dass sich ein Auge geöffnet hat und wir aufmerksam beobachtet werden. Seltsam, denn normalerweise gleiten die Tiere bei Annäherung schnell ins Wasser.

Kanutour im Okavango-Delta bedeutet … tagelang nur Sümpfe, tausende Wasserarme und viele wilde Tiere

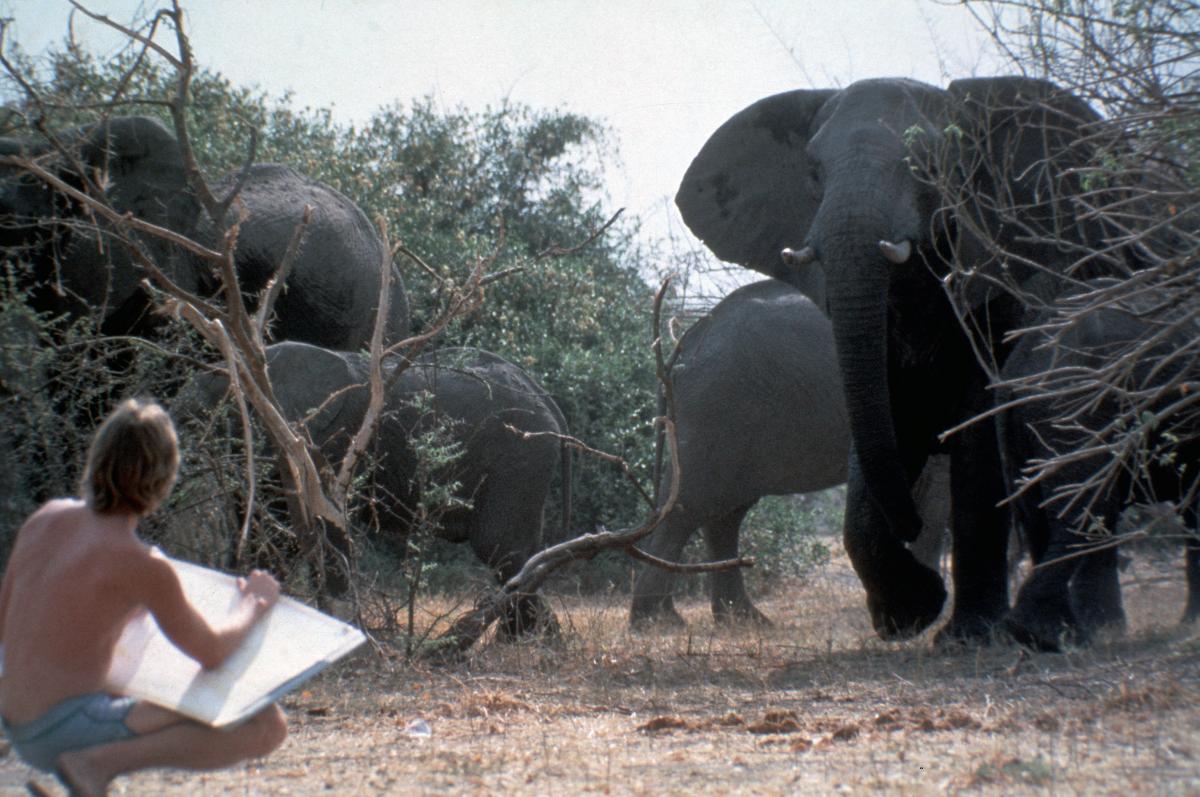

Später gibt es ein Tiererlebnis besonderer Art. Wir gelangen zu einer Insel, die diesmal recht groß zu sein scheint. Am Ufer liegt ein Kanu, oberhalb, etwas verborgen im Dickicht, steht eine Hütte, davor brennt ein Lagerfeuer, an dem ein Weißer sitzt. Wir gehen an Land, um zu erfahren, wo wir uns gerade befinden. Der Mann stellt sich als südafrikanischer Kunstmaler vor. Er ist auf naturalistische Tierbilder spezialisiert und hält sich deswegen in der Einsamkeit auf, wo das Großwild auf Inseln ungestört von motorisierten Safaritouristen lebt. Er lädt uns ein, ihn auf einer kurzen Wanderung zu Elefanten zu begleiten. Wir stimmen gerne zu. Er nimmt seine Staffelei nebst Zubehör mit und los geht es. Eine halbe Stunde später sehen wir eine kleine Herde, bestehend aus einem mächtigen Bullen, mehreren Kühen und einigen Jungtieren, vor uns. Der Südafrikaner meint, wir sollten hier warten. Er möchte noch näher an die Tiere herangehen. Zu unserem Erstaunen marschiert er los und stellt seine Staffelei nur etwa 50 Meter vor den Elefanten ab. Die Dickhäuter werden merklich unruhig. Der Bulle geht aufgeregt trompetend hin und her, macht einen Schwenk und läuft mit seinen enormen Stoßzähnen direkt auf den Maler, der ruhig sitzend bleibt, zu. Ein Scheinangriff, oder ist es um den Maler geschehen? Ich mache schnell zwei Fotos mit dem Teleobjektiv. Doch der Elefant hält kurz vor dem Mann inne, trabt zurück, bringt sich aber gleich wieder in Startposition.

Der wagemutige Tiermaler – Als der Bulle zu einem (Schein?)angriff ansetzt, verlassen wir die Szene und paddeln eilig weiter

Uns reicht das spannende Tiererlebnis. Wir rufen dem Südafrikaner zu, dass wir die Kanutour fortsetzen möchten, und wünschten ihm viel Glück für die Zukunft. Viel Hoffnung habe ich da nicht, denn bei seiner fatalistischen Einstellung kann ihm ein jähes Ende beschienen sein. Doch am nächsten Tag merken wir, wie schnell es zu einem gefährlichen Ereignis mit Tieren kommen kann, ohne die Situation provoziert zu haben. Frohgemut paddeln wir, irische Lieder singend, bei strahlendem Sonnenschein durch die amphibische Landschaft. Sogar eine Flasche Rotwein wandert von Boot zu Boot. Der bisher schmale Wasserlauf hat sich seenartig erweitert, wir paddeln um eine Kurve und sehen eine Flusspferdherde vor uns! Einige Tiere stehen an Land, andere befinden sich im flachen Wasser. Sofort wird uns die Aufmerksamkeit der Kolosse zuteil. Auch die Landgänger begeben sich nun ins Wasser. Schnaubend beginnt die Herde, auf uns zu zuschwimmen. Das jenseitige Seeufer ist zu weit entfernt, um den Flusspferden davonpaddeln zu können. Doch in der Mitte des Sees ist eine breite Sandbank, die könnte uns retten! So schnell es geht paddeln wir darauf zu. Die Paddelblätter rotieren förmlich. Dann ist es geschafft. Nach der Anlandung ziehen wir die Kanus bis zur Mitte der Sandbank und wähnen uns vorläufig in Sicherheit.

Weit gefehlt! Die Flusspferde machen Anstalten, ebenfalls auf die Sandbank zu klettern. Rasch ziehen wir die Boote zur anderen Seite der Sandbank, schieben sie ins Wasser und paddeln schnell davon. Wir hoffen, dass die Tiere auf der Insel bleiben. Ein Irrtum! Die Tiere traben über die Sandbank in unsere Richtung, werfen sich in das aufschäumende Wasser und nehmen die Verfolgung wieder auf. Das Seeufer ist noch zu weit entfernt. Bugwellen vor sich herschiebend, kommen die Kolosse rasch näher. Wir glauben, dass unser letztes Stündlein geschlagen hat. Doch, uns noch einmal umblickend, sehen wir, dass die Tiere auf einmal verschwunden sind. Unbewusst haben wir wohl ihr Territorium verlassen und damit haben sie die Verfolgung abgebrochen. Wir sind zutiefst erleichtert.

Einige Stunden später begegnen wir einem Afrikaner, einem Fischer, der mit seinem Einbaum unterwegs ist. Er informiert uns, in welcher Richtung unser Ausgangspunkt ist. Am nächsten Tag erreichen wir die Lodge und geben die Kanus ab. Dort gönnen wir uns ausnahmsweise ein Abendessen mit gutem Wein. Wieder geht es auf holperigen Pisten durch Botswana und wir wissen nun, dass die Fahrt mit einem alten Bundeswehr-Lkw bedeutend sicherer ist als eine Kanutour auf dem Okavango.

»Räuber Hotzenplotz« mit seinem MAN in Afrika

Wir erreichen Windhuk, die Hauptstadt von Südwestafrika. Es gibt einen schönen Abschiedsabend von unseren Reisegefährten im Hotel Kaiserkrone. Sie werden bald zurückfliegen, während Paul und ich noch eine Weile dableiben müssen, um den Lkw zu verkaufen. Wir stellen den Wagen auf dem Rathaus-Parkplatz ab und befestigen ein Schild, auf dem technische Daten und der Verkaufspreis stehen. Es kommen viele Leute, oft nur Neugierige, aber auch Interessenten. Dann kommt jemand von Radio Südwestafrika, der deutschsprachigen Rundfunk- und Fernsehanstalt des Landes. Er sagt, dass nur ganz selten auf dem Landweg von Ägypten nach Südwestafrika gefahren würde. Unsere Ankunft hätte sich in der Stadt bereits rumgesprochen. Ob wir Interesse hätten, im Mittelpunkt einer abendfüllenden Fernsehunterhaltungssendung zu stehen, wo wir von unseren Abenteuern erzählen könnten? Mir gefällt der Vorschlag, zumal die Sendung sicher verkaufsfördernd für den Lkw ist. Es wird ein sehr bunter und abwechslungsreicher Abend. Zwischen längeren Livemusik-Einlagen erzähle ich immer wieder Anekdoten von unserer Trans-Afrika-Fahrt. Am nächsten Tag gibt unsere Fahrt auch den Leitartikel der Allgemeinen Nachrichten her, der größten Zeitung des Landes, und der Lkw wird verkauft! 5000 DM hatte er gekostet, 15.000 DM bekommen wir nun vom Käufer! Eine ebenso schöne wie abenteuerliche Reise ist damit beendet.

Unterwegs-Sein

Reinhold (Jahrgang 1946) aus Hagen ist Gründungsmitglied der dzg mit der Mitgliedsnummer 3. Neben Ludmilla Tüting aus Berlin (Mitgliedsnummer 1), Werner Göcke (Nr. 6) aus Hagen sowie Dr. Lutz Fehling (Spitzname »Eule«) aus Dresden (Nr. 007) ist er eines von nur noch vier lebenden Gründungsmitgliedern unseres Globetrotter-Clubs dzg aus dem Jahre 1974. Reinholds Definition vom Begriff Globetrotter, die auch schon in der Wochenzeitung Die Zeit im Artikel »Weg und hin – Echte Globetrotter sind doppelt auf der Flucht: Vor dem schnöden Alltag – und vor den Touristen. Besuch bei einem scheinbaren Paradox: Einem Verein von Individualisten« (Die Zeit, 26.08.1999) abgedruckt wurde: »Reisen ist für einen Globetrotter kein zeitlich befristetes Nebenbei, sondern eine Leidenschaft die sich durch sein ganzes Leben zieht – und wenn es zur Konfrontation kommt wichtiger ist als der Wunsch nach beruflichem Werdegang und sozialer Sicherheit.« Reisen ist also Reinholds Lebensinhalt, und so hat er nie einen konventionellen Beruf ergriffen und ein (spieß-) bürgerliches Leben, wie er sagen würde, geführt, sondern zeitlebens befristete Jobs angenommen, um seinem »Beruf Globetrotter« (so auch der Titel seines ersten Buches von 1989) ausüben zu können.

Reinhold auf seiner 85er-Tour

In den Medien war der Globetrotter-Pionier schon frühzeitig präsent, zum Beispiel im Nachrichtenmagazin Der Spiegel, als es im Artikel »Ein Sarg schwimmt auf dem Blauen Nil« vom 11.12.1978 nach einem Zitat von Gottfried über Europa und Alaska hieß: »Doch in Alaska war er schon, damals, als er mit selbstgezimmertem Floß den Porcupine River runter nach Fort Yukon trieb. Er ist in den Rockies und der Sierra Madre gewesen, hat die Dschungel Malaysias, die Regenwälder des Kongo, die grüne Hölle am Orinoco durchstreift, war bei den Nachkommen der Inkas, den Papuas auf Neuguinea, den kopfjagenden Dajaks im tiefen Borneo zu Gast und kam vor einem halben Jahr erst aus Timbuktu zurück. Und trotzdem steht, bei ihm zu Haus in Hagen, der Packrahmen mit dem Rucksack bereits wieder auf dem Sofa. Denn Reinhold Korte, unter Fellow-Travellers als »Klondike-Reinhold« bekannt, hält es nie lange aus auf dem Asphalt der Heimat. Demnächst will er, wie so oft schon, seinen Job, diesmal als Fahrer bei einer Speditionsfirma, kündigen und vier Monate mit dem Kompaß querfeldein durch die unwegsamen Einöden des Südsudan trampen – mal sehen, was sich dort so tut.« (Der Spiegel 50/1978, Seite 228).

Nach dem Bundeswehrdienst, zu dem er sich freiwillig meldet, dann aber spektakulär verabschiedete, begann seine Globetrotterzeit. Als Rucksackreisender war er zu Fuß, mit Bus, Bahn und einheimischen Lkw auf allen Kontinenten unterwegs. In seinem zweiten Buch Der Weg in die Ferne – Autobiografie eines Globetrotters, erschienen 2014 im Verlag Reisemosaik, kann man weitere Reiseabenteuer nachlesen. Finanziert wurden seine Touren durch Gelegenheitsjobs in Australien, Südafrika und den USA sowie als Lkw-Fahrer. Später nutzte er seine Reiseerfahrungen im Abenteuertourismus und wurde zunächst Reiseleiter für Fernwanderungen und Kanufahrten in Kanada. Danach folgten Outback-Touren mit Geländewagen und Kanus in Australien. Afrika hat er jahrelang mit großen Ex-Bundeswehr-Lkw bereist, zunächst als Fahrer und Reiseleiter bei Explorer Afrika Expeditionen, um sich dann später auf diesem Sektor selbstständig zu machen. Er kaufte alte Lkw von der Bundeswehr und befuhr hauptsächlich die Strecke Kairo – Kapstadt. Zahlende Gäste und der Verkauf der Lkw im südlichen Afrika nach Beendigung einer Tour sicherten sein Einkommen. Seine unterschiedlichen Afrika-Fahrten fanden in den Jahren 1974 bis 2007 statt.

Eine andere bevorzugte Reiseart von Reinhold sind Kanutouren. Eine Donaufahrt von der Quelle im Schwarzwald bis zum Delta am Schwarzen Meer war der Auftakt. Obwohl die Fahrt in »sowjetischer Gefangenschaft« auf einer Donaudelta-Insel wegen illegalen Grenzübertritts endete, war er dadurch auf den Geschmack gekommen. Kanu-Wildnistouren auf anderen Kontinenten folgten. Auch in Europa unternahm er interessante Bootsfahrten. Die schildert er unter anderem in seinem dritten Buch Irische Flussabenteuer: Ungewöhnliche Erlebnisse auf der Grünen Insel aus dem Jahre 2017.

Während einer Australienreise heiratete er seine Partnerin Margret, die er während seiner Tätigkeit als Wanderführer in Portugal kennengelernt hatte. Die Flitterwochen bestanden 1988 aus einer abenteuerlichen Kanu-Expedition auf dem Mitchell-River in den Regenwäldern Queenslands mit Krokodilen als Hochzeitsgästen. Danach stellte sich Nachwuchs ein. Zunächst erblickte Sohn Niklas das Licht der Welt, zwei Jahre später folgte Nils. Die »kleinen Korte-Jungs« haben schon als Babys Geländewagen-Fahrten und lange Kanutouren außerhalb Europas mitgemacht. Mit der Familiengründung war ein halbwegs gesichertes und regelmäßiges Einkommen, welches früher für den spartanisch und genügsam lebenden Reinhold von geringer Bedeutung war, wichtig geworden, und so gründete er sein eigenes kleines Reiseunternehmen namens Kanu Korte Reisewelt.

Nach erfolgreichen Jahren der Geschäftstätigkeit hat er dieses aber zugunsten privater Reisen aufgegeben, denn als die Jungs »aus dem Gröbsten heraus« waren, konnte Reinhold sich wieder voll und ganz seinem »Beruf: Globetrotter« widmen. So war er in den Jahren von 2016 bis 2019 in Neuseeland, Ceylon und Burma unterwegs. Fernwanderungen und abenteuerliche Kanufahrten standen im Mittelpunkt. Besonders die Befahrung mit dem Kanu auf einem nahezu unbekannten Grenzfluss mit Thailand in den Tropischen Regewäldern im Süden von Burma vor 1 ½ Jahren hatte absoluten Abenteuer- und Pioniercharakter. Sogar 2020 war für ihn ein schönes Jahr. Von Mai bis Oktober waren er und seine Frau Margret mit einem Wohnwagen in ganz Deutschland unterwegs. Ohne Nutzung von Campingplätzen waren die Touren geprägt durch romantische Lagerfeuerabende und Wanderungen. Auch dieses Winterhalbjahr wird für Reinhold nicht langweilig. So schreibt er nun fleißig an seinem vierten Buch, welches bald erscheinen soll. Wir dürfen gespannt sein auf seine neuen Abenteuer und werden im Trotter eine Leseprobe abdrucken.

Wenn Reinhold gerade nicht auf Reisen ist, lebt er heute wahlweise mit seiner Frau in einer »normalen« Wohnung in Neuss am Rhein, oder aber, wenn es ihm dort zu eng wird, in seinem rustikalen Bauernhaus von 1660 im Märkischen Kreis im Sauerland – und führt dort ein besinnliches Dasein bei Kerzenlicht und irischer Volksmusik. Wenn, wie ihn seinerzeit das nannte, von dort schreibt, steht im Briefkopf schlicht »Mittel-Heukelbach / Europa«, damit alle wissen, wo genau er wohnt.