Unerkannt durch Freundesland [Historischer Reisebericht]

Unerkannt durch Freundesland

Zuletzt las Lewan Gedichte georgischer Surrealisten auf Georgisch vor

Text und Fotos von Frank Böttcher, Reisezeit Sommer 1983

Einführungstext von Norbert Liebeck

Während die Deutschen mit dem damals grünen Reisepass die Welt bereisen konnten, wie und wo sie wollten, wie diese Sonderausgabe des Trotter auch eindrücklich belegt, konnten die Landsleute im Osten mit dem blauen Reisepass (wenn sie ihn überhaupt erhielten) nur einen äußert geringen Teil der Welt bereisen. Individuelles und unabhängiges Reisen im Ausland war in den so genannten Bruderländern Ungarn, Rumänien oder Bulgarien durchaus möglich. Aber da hörte es auch schon auf.

Das Riesenreich des großen Bruders, die Sowjetunion, durfte nur organisiert und auf festgelegten Pfaden mit Reisegruppen bereist werden. Individuelles Reisen war nicht möglich. Doch mit verschiedenen Tricks ging das. Diese Szene – so kann man sie durchaus bezeichnen – hatte sogar einen Namen: »Unerkannt durch Freundesland«, abgekürzt UdF. Frank Böttcher war einer von ihnen. Er schildert nachfolgend, wie es damals, in den 1980er Jahren, behördlich ablief und welche großartigen und prägenden Reiseerfahrungen trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse er in der damaligen Sowjetunion machte.

»Gute Führung«

Ende Juli 1983 trat ich die wichtigste Reise meines Lebens an. Sie dauerte sechs Wochen und führte mich weit in das Sowjetreich hinein. Dabei war sie eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Genauer: Sie war vollkommen illegal. Denn keine Behörde der UdSSR erlaubte jemals Ausländern, ja nicht einmal den eigenen Staatsbürgern, sich auf eigene Faust kreuz und quer durch das riesige Land zu bewegen. Tourist konnte man grundsätzlich nur im Rahmen einer organisierten und geführten Gruppe oder wenn schon individuell, dann nur auf einer akribisch festgelegten und streng kontrollierten Reiseroute (russ. marschrut) sein. Und trotzdem schafften es vor allem in den achtziger Jahren einige Tausend meist junge Leute aus der DDR, diese strikte Praxis souverän zu unterlaufen. Selbstbewusst nahmen sie sich eine Freiheit, die nicht für sie vorgesehen war. Auch ich gehörte einmal zu ihnen und bin heute noch stolz darauf. Die Behörden des Systems waren machtlos dagegen, weil wir sie einfach ignorierten.

Der entscheidende Trick ging so: In die »kleinen« sozialistischen Bruderländer kam man normalerweise visafrei (ČSSR und außer um 1981/82 auch Polen) oder mit einem auf dreißig Tage befristeten Touristenvisum (Ungarn, Rumänien, Bulgarien). Um nun aber nach Rumänien zu gelangen, bedurfte es logischerweise eines (zwei oder drei Tage lang geltenden) Transits entweder auf kurzem Weg durch Ungarn – oder eben durch die Sowjetunion. Viele Jahre hindurch sind vermutlich nur wenige Bürger der DDR auf die Idee gekommen, den absurden Umweg der zweiten Variante zu wählen. Wieso die Behörden sie in vielen Fällen genehmigten, wird ein ewiges Geheimnis der verstorbenen DDR bleiben.

War man einmal glücklich im Transitland UdSSR, kam es noch auf zweierlei an: erstens so schnell und so unbemerkt und so weit wie möglich von der Grenze ins Landesinnere zu gelangen und zweitens, sich unterwegs nicht erwischen zu lassen. Dass man später bei der Ausreise zumeist keine größeren Scherereien bekam, hatte sich herumgesprochen und gehörte ebenfalls zu den bürokratischen Merkwürdigkeiten bei der Sache.

Planung der Reise

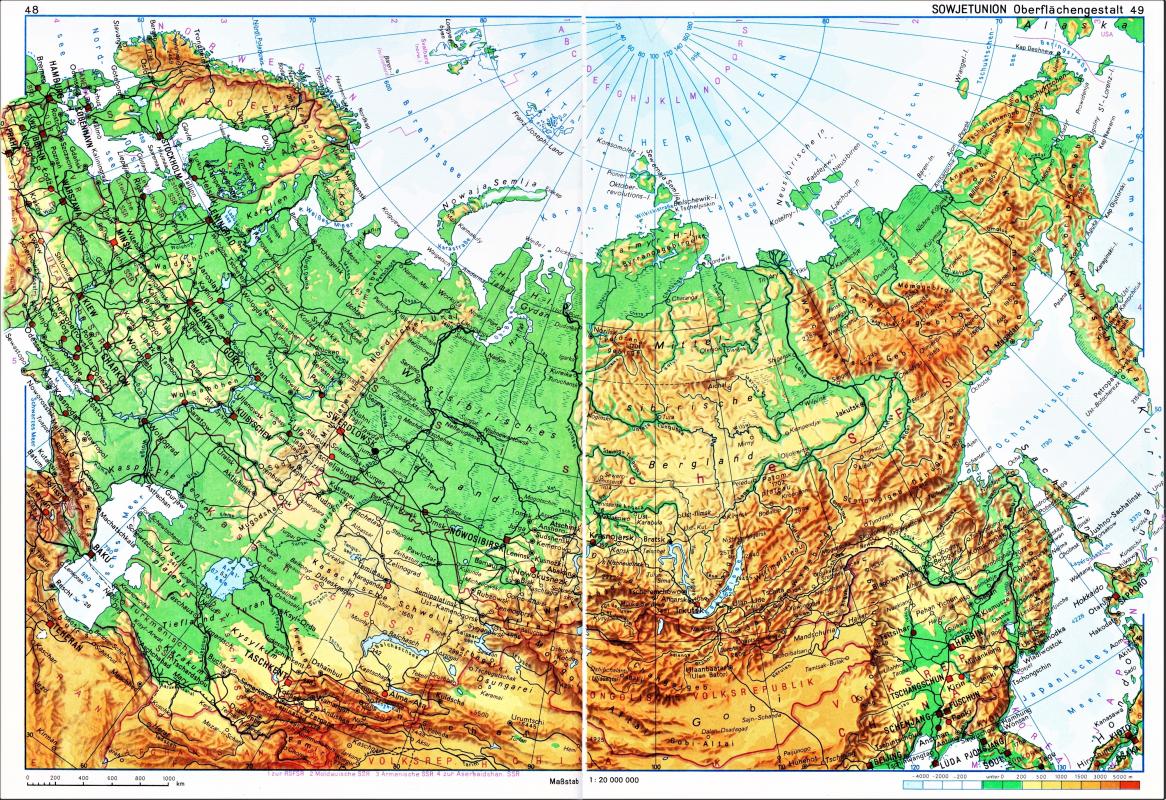

Aus dem Schulatlas der DDR um 1980, die Sowjetunion

Geplant hatte ich die Reise seit einem geschlagenen Jahr. André Nickls und Nilson Kirchners spektakuläre Erlebnisse in der UdSSR, von denen sie berichteten, als ich die beiden 1982 im rumänischen Fogarasch-Gebirge kennenlernte, hatten mir keine Ruhe gelassen. Wohl auch deshalb schloss ich bald enge Freundschaft mit André. Und richtig, ich profitierte sehr von seinen Tipps und Adressen und bewegte mich dann teilweise in seinen Fußstapfen. Denn sämtliche Informationen, wie eine solche Unternehmung anzugehen sei, waren einzig auf informellem Weg zu erlangen; es gab keinen Reiseführer oder dergleichen.

Ich lebte bereits in Berlin, doch das Visum beantragte ich im Mai 1983 in Wittenberg, weil dort noch mein Hauptwohnsitz war; vier Wochen später hielt ich es gegen eine Gebühr von 25 Mark in den Händen. Nun durfte ich die nötigen Devisen erwerben: Złoty, Rubel, Lei, Forint und Kronen. Obwohl es theoretisch möglich war, Rubel unbegrenzt zu kaufen, hätte ich mich damit verdächtig gemacht, länger als erlaubt in der Sowjetunion bleiben zu wollen. Daher tauschte ich nicht allzu viel ein und entschloss mich, einen ungeheuren Schatz zu investieren: eine nagelneue Wrangler-Bluejeans. Ich wusste, dass ich sie unterwegs sehr teuer würde verkaufen können.

Vor der Abfahrt gab Andreas Hasse eine Feier. Er und Tilo Abel standen ebenfalls kurz vor einer solchen Reise. Sie hatten vor, noch viel tiefer als ich ins Freundesland vorzustoßen, und tatsächlich sollten sie es schaffen, sogar mittelasiatische Städte wie Samarkand, Buchara, Taschkent und Dushanbe zu besuchen und weit hinauf auf den Pamir zu steigen – kurz vor der afghanischen Grenze, hinter der damals die Sowjetunion einen schlimmen Krieg führte. Ich trank auf der Feier beträchtlich und hielt sinnlose große Reden über die Kunst und stritt mit meiner kapriziösen Geliebten Heidi, von der ich nicht loskommen wollte, obwohl sie mir eindeutig nicht guttat. So war ich zwar verkatert, aber auch erleichtert, als ich auf dem Ostbahnhof in den Zug nach Warschau stieg.

Die Reise beginnt

Im Abteil saßen ausschließlich Polen, und es entspann sich sogleich ein distanzloser politischer Austausch. Ich war vermutlich einer der ersten DDR-Bürger, die seit der vor wenigen Tagen erfolgten Aufhebung des Kriegsrechtes regulär nach Polen reisen konnten. Letzteres war anderthalb Jahre zuvor über das Land verhängt worden, um dort die Gewerkschaft Solidarność in die Knie zu zwingen. Überall in Polen hatte ab 22 Uhr eine Ausgangssperre gegolten, Tausende Aktivisten wurden interniert oder unter Hausarrest gestellt, in den Stadtzentren standen Panzer, und einen Monat lang waren alle innerstädtischen Telefonverbindungen in den Großstädten abgeschaltet gewesen. Solidarność war zwar noch immer verboten, doch das Militär hatte sich nicht wirklich durchsetzen können.

Die Polen hatten in Berlin gründlich eingekauft, darunter Kinderschuhe und Kaffee, alles Dinge, an denen bei ihnen Mangel herrschte oder die dort unerschwinglich waren. Sozialismus ist Scheiße, Kapitalismus ist Scheiße, nur Solidarność ist gut, betonte der eine. Dank Franz Joseph Strauß sei Polen in einem halben Jahr wieder gesund, so ein anderer. Alle Kommunisten gehören aufgehängt, sagte ein Dritter. Und Deutschland würde auch wieder einig werden, man müsse die Mauer einfach nur mit einem Bulldozer einreißen.

Das letzte Mal war ich in Warschau 1979 gewesen. Mir schien, als sei die Eleganz und Quirligkeit von damals einer gewissen Anspannung und Nüchternheit gewichen. Anders als in Berlin sah ich kaum Popper oder Punks; hier ging es nicht ums Ego, sondern um das Vaterland. Die Preise hatten sich im Schnitt verdreifacht beziehungsweise der Złoty entsprechend an Wert verloren, Wodka kostete gar ein Fünffaches, Fleisch und Zucker gab es auf Marken. Ich sah Schlangen vor den karg bestückten Geschäften und auf den Straßen unauffällige Ausweiskontrollen. Die verbotene Gewerkschaft Solidarność lebte ganz offensichtlich kraftvoll weiter: Vor der Universitätskirche St. Anna war ein über und über mit Blumen und rotweißen Bändern bedeckter Gedenkort. Viele Menschen kamen vorbei, legten weitere Blumen ab und stifteten Kerzen mit Zetteln zum Gedenken an die Opfer des zivilen Widerstands. Miliz griff nicht ein. In der Kirche befanden sich neben dem vielen üblichen katholischen Kitsch auch zahllose Bilder des polnischen Papstes Johannes Paul II., ohne dessen offene Parteinahme die Oppositionsbewegung wohl kaum erfolgreich gewesen wäre. Katholizismus, Patriotismus und Antikommunismus waren gleichsam eins.

So spannend das alles auch war, blieb ich in Warschau trotzdem nur einen halben Tag und stellte mich an die Ausfallstraße Richtung Südosten. Das Trampen war mühselig, weil auch Einheimische mit Einkaufsbeuteln die Autos anwinkten. In dieser urpolnischen, sehr ländlichen Gegend war ich noch nie. Die vormodernen Dörfer mit ihren oft hölzernen Häusern erinnerten mich an Rumänien. Zweimal schlief ich bei gastfreundlichen Bauern, wusch mich an Ziehbrunnen. Ein Großvater war im Krieg als Zwangsarbeiter in Salzgitter gewesen. Ein andermal sprach ich ein Mütterchen, das gut Deutsch konnte – gelernt hatte sie es während dreier Jahre ausgerechnet in Wittenberg. Ich fühlte mich verantwortlich und war es doch nicht. Auch an der Gepäckaufbewahrung des Bahnhofs in Przemyśl unterhielt ich mich mit einem älteren Herren ebenfalls in Deutsch; er sagte, er sei ein alter Österreicher. Und tatsächlich hatte Przemyśl auch eine fast hundertfünfzig Jahre währende österreichische Geschichte. Die Stadt Prömsel gehörte damals zur Provinz Galizien und wirkte noch immer irgendwie »kakanisch«. Die meiste Zeit indes war sie polnisch. Vor dem letzten Krieg lebten hier Polen, Ruthenen (Ukrainer), Deutsche und 24.000 Juden. Als ich begeistert durch die schöne, von früherem Reichtum zeugende, in der geographischen Mitte Europas gelegene Altstadt strich, kam mir der deutsche Terror gegen die Juden, den nur sechshundert überlebten, nicht in den Sinn. Zu meiner Entlastung mag man anführen, dass ich viel zu angespannt für historische Reflexionen war, denn in Kürze hatte ich einen der sensibelsten Abschnitte meiner Reise zu meistern: den Grenzübertritt.

Lwow

Dieser verlief problemlos. Im Regionalzug nach Lwow – eine Art kleiner Grenzverkehr – wurde ich erst von desinteressierten polnischen Zöllnern und dann von sowjetischen Beamten und Offizieren kontrolliert. Letztere quengelten wegen der relativ vielen Rubel, die ich mit mir führte, und behielten meinen Ausweis eine Viertelstunde bei sich, aber dann war alles gut. Ich befand mich im Land des Großen Bruders. Zu merken war es vorerst kaum, höchstens daran, dass anders als in Polen die Felder riesig waren. Und dass ich die Armbanduhr um zwei Stunden vorstellen musste. Am großen neobarocken Bahnhof von Lemberg lungerten viele Jugendliche herum, die sich auf die Ankommenden stürzten, um eventuell Geschäfte zu machen. Hier waren die Polen die wohlhabenden, die umworbenen Ausländer; in der DDR wurden sie damals oft abschätzig als Schnorrer betrachtet und aggressiv behandelt.

André hatte mir ein paar Adressen von freundlichen Menschen mitgegeben, Architekten zumeist, die er auf seiner letztjährigen Reise kennengelernt hatte und die gewiss auch mir weiterhelfen würden. In Lwow suchte ich per Tramway und Trolleybus im suburbanen Neubaugebiet diejenige eines Wolodja Katruschenko auf. Der war nicht da, wohl aber sein Bruder Oleg, ein lustiger dicker Kerl von Mitte dreißig, der mich umstandslos sofort auf- und in Beschlag nahm. Binnen einer Stunde kreuzten zahlreiche von Olegs Freunden und Nachbarn auf, wir radebrechten russisch, ukrainisch und englisch, was das Zeug hielt, es gab Kaffee, Kognak und Konfekt, später den ersten borschtsch meines Lebens. Sie berieten meinen Fall und telefonierten lange und versprachen am Ende, die Freundin von Sowieso wolle mir eine Bahnfahrkarte bis weit hinein ins Land besorgen. In der sehr kleinen, mit schönen alten Möbeln vollgestopften Wohnung lebten Oleg und seine Frau, ihr siebenjähriger Sohn Rostek, dessen Bruder, ihre gemeinsame Großmutter, ein Hund – und nun auch ich. Es war alles so wundervoll, dass ich mir sagte, auch wenn ich morgen von der Miliz hochgezogen und aus dem Land geworfen würde, hätte sich meine Reise schon jetzt gelohnt.

Der kleine Rostek schloss mich ins Herz. Am kommenden Morgen zeigte er mir sein Reich: den Kindergarten und die Gegend hinterm Neubauviertel und seine künftige Schule, und wir kauften gemeinsam im magasin für die Familie ein. Dann fuhr Oleg mit mir ins Zentrum und machte den kundigen Reiseführer. Lwow wirkte lebendig, die Häuser aus der Gründerzeit waren herrschaftlich, die Läden gut mit Waren bestückt. Vom Lkw wurden neue Kartoffeln auf den Fußgängerweg geschüttet, eine Waage wurde aufgestellt, die Leute stellten sich mit Taschen und Säcken an, einer schaufelte hinein. Schachspielende Männer auf Parkbänken, umringt von Gaffern. Mein erstes Glas Kwas vom Automaten, mein zweites, mein drittes. In der Stadt gäbe es insgeheim Probleme zwischen Ukrainern und Russen, oder besser: zwischen der Ukraine und dem sowjetischen Staat.

Ich sah eine arbeitende katholische Kirche, aber auch Kirchen, die man rüde zweckentfremdet hatte; in einer war infamerweise ein Museum für Atheismus untergebracht. Ich war überrascht von der Vielfalt und dem Ausstattungsaufwand bei modernen Kinos, Theatern, Zirkussen, Badeanstalten oder Eisdielen; es sprang aber auch ins Auge, wie lieblos die Details verarbeitet wurden. Die »normalen« Fassaden tünchte man alle paar Jahre mit dem üblichen kalten Grün oder dem nicht minder langweiligen Ocker. In der Altstadt zeigte mir Oleg das Arsenalmuseum, Renaissancekapellen, Barockfassaden, Wehranlagen, Höfe, alte Wappen. An jeder Ecke grüßte er jemanden oder schwatzte mit dem nächsten, und überall hatte er als Architekt oder Ausstellungsgestalter irgendetwas beigetragen. Befreundete Restauratoren arbeiteten in ihrer Werkstatt an orthodoxen Ikonen.

Zuletzt gingen wir in Olegs Atelier, wo er mir seinen Kollegen Igor Prokopenko vorstellte. Wir debattierten über ihre aufwendigen, häufig jedoch nicht verwirklichten Architekturentwürfe. Auch sprachen wir über Brecht – Igor stand noch ganz im Bann eines Gastspiels des Grusinischen Staatstheaters, das jüngst den Kaukasischen Kreidekreis gegeben hatte. Im Januar war er in der DDR gewesen und hatte dort gemalt. Igor war beeindruckt von der starken Tradition des Expressionismus in der aktuellen ostdeutschen Malerei, meinte aber, insgesamt stünde bei uns die Bildhauerei qualitativ am höchsten, während wiederum die Graphik beispielsweise in Polen viel besser sei. Ich war verblüfft über diese präzise Kenntnis der Materie und das unbestreitbar korrekte Urteil. Wir tranken zu dritt eine Flasche Wodka, und Igor schrieb mir die Adressen zweier befreundeter Kollegen in Tbilissi auf.

Wieder allein, fuhr ich mit der Straßenbahn hinaus zum städtischen Lytschakiwski-Friedhof, eine romantisch verwilderte Anlage, die von allen christlichen Konfessionen der Stadt genutzt wurde und wird und daher eindrucksvoll die ehemals multiethnische – freilich nicht die jüdische – Geschichte Lembergs belegt. Vor dem Eingang war eine riesige Wiese mit drei Reihen alphabetisch geordneter Grabplatten zum Gedenken an die im Krieg gefallenen sowjetischen Soldaten angelegt. Auf dem eigentlichen Friedhof fand ich im Schatten alter Bäume gleichermaßen deutsche Namen aus der k.u.k.-Zeit, polnische aus der Zwischenkriegszeit und natürlich auch – in kyrillischer Schrift – viele ukrainische und russische. Die Gräber waren schlicht oder bombastisch, manche mit dem orthodoxen Doppelkreuz versehen, andere mit dem Sowjetstern oder mit Fotos der Verstorbenen.

Was ich nicht sah, weil ich davon nichts wusste: dass eine Anlage mit den Gräbern 1918 im Kampf gegen ukrainische Truppen gefallener polnischer Patrioten zwölf Jahre zuvor mit Panzern dem Erdboden gleichgemacht worden war und seither als kommunale Müllhalde diente. Mit den bösen Brüchen der Geschichte wurde ich indes bald auf andere Weise konfrontiert. Auf den Hauptwegen marschierten ein paar Komsomolzengruppen zu den Grabstätten bedeutender Persönlichkeiten. Als ich einen der älteren Führer fragte, wie ich von hier aus zum Architektur-Freiluftmuseum gelänge, bugsierte der mich in seine Gruppe, vor der er einen pathetischen, eifernden Monolog über die Taten und das Martyrium eines jungen sowjetischen Helden während des Großen Vaterländischen Krieges hielt. Da ich mich als Deutscher zu erkennen gegeben hatte, wagte ich es nicht, mich zu absentieren, denn das wäre mir unhöflich erschienen, und genau das nutzte der Mann aus. Es war klar, er selbst hatte im Krieg viel mitgemacht, anders war sein Hass gegen die deutschen Faschisten und offenbar auch gegen mich als deren Nachfahren nicht zu erklären. Zuletzt stellte er mich vor versammelter Mannschaft zur Rede und fragte nach meiner Reisegruppe. Ich nuschelte etwas von Einladung bei Freunden und verdrückte mich nun doch – der war fähig, mich anzuschwärzen.

Im weitläufigen Freiluftmuseum mit seinen malerisch in die hügelige Natur eingefügten Bauernhöfen, Mühlen, Brunnen und Holzkirchen des 17. und 18. Jahrhunderts erholte ich mich von dem Schreck, doch als ich gegen Abend zurück bei Igor im Atelier war und wir uns gerade aufmachen wollten, einen befreundeten Psychologen aufzusuchen, kam es schon wieder zu einer unangenehmen Begegnung. Es tauchte ein merkwürdiger Typ auf, der sofort einen auf jovialen Kumpel machte und den Igor partout nicht wegkomplimentieren konnte. So spazierten wir eine geschlagene Stunde durch die Stadt – Igor spielte den Touristenführer und zeigte und erklärte mir alles Mögliche, was mir Oleg doch schon am Vormittag gezeigt hatte. Der Kerl war wie eine Klette. Einmal malte Igor hinter seinem Rücken die drei Buchstaben K-G-B in die Luft; ich hatte es mir schon gedacht. Nichts zu machen. Schließlich brachte mich Igor zu einer Station des Trolleybusses, von der ich nunmehr unbehelligt nach Hause zu Oleg fuhr.

Am nächsten Tag brachte mich Oleg zum Bahnhof. Tatsächlich war es seiner Bekannten gelungen, eine Fahrkarte für mich zu ergattern. Pünktlich 14.09 Uhr fuhr der Zug ab in Richtung Rostow (und weiter bis Adler). In meinem Abteil saßen zwei freundliche, sanfte, etwas bäurisch-naive Jugendliche aus der »karpatischen« Ukraine, worunter ich mir erst nichts vorstellen konnte; es handelte sich um Rumänen. Und dann war da wieder so ein etwas älterer Mensch, der mir gleich auf den Pelz rückte und tausend Fragen stellte, die ich alle nicht beantworten wollte. Vorsichtshalber schaltete ich auf Wenig-Verstehen um und gab mich schweigsam. Ja, ich liebe das Land, ich habe hier gute Freunde, ich sei ein Poet und vom Schriftstellerverband geschickt. Das machte offenbar Eindruck. Später lobte ich die Schönheit seiner Heimat, und er gab mir von seinem Proviant etwas ab.

Die Riesenhaftigkeit des Landes verstörte mich. Ich sah Wälder und Felder und Wälder und Felder und nur ab und an ein paar lächerlich kleine Ortschaften oder einzelne Gehöfte. Wenn da mal ein Mensch auf einem Fahrrad den Feldweg entlangradelte, erschrak ich beinahe, so verloren schien er mir. Ungefähr jede Stunde passierte der Zug einen etwas größeren Bahnhof, ohne an jedem zu halten. Einmal hielt er ein paar Minuten an einer Station, wo viele kreischende, gestikulierende alte Frauen mit Kopftüchern gewartet hatten und den Zuginsassen Obst aufdrängten. Nach sieben Stunden Fahrt hatte sich in meinen Augen draußen noch immer rein gar nichts verändert, außer dass es bald dunkel werden würde. Der gewissenhafte, aufmerksame Diensthabende des Waggons versorgte die Reisenden mit Wäsche für die Nacht, aber auch mit Tee im großen Glas mit silberfarbenem Geschirr (8 Kopeken) und Zeitungen. Am kommenden Morgen, da waren wir neunzehn Stunden unterwegs, überquerten wir den Dnepr, aber abgesehen davon: Wälder und Felder. Noch immer dasselbe Land, dieselbe Sprache. Nach 26 und einer halben Stunde war (bei Taganrog) erstmals das Schwarze Meer zu sehen!

Trampen in Richtung Kaukasus

In Rostow verließ ich eilig den Zugbahnhof und versuchte vergeblich, mich auf dem Busbahnhof zu orientieren, wie ich schnellstmöglich aus der Stadt käme. Ich hatte nicht den Mut, diese fremde große Stadt zu erkunden und hier nach einer Übernachtung zu suchen. Sicherer würde ich mich erst in ländlicheren Gegenden fühlen und in solchen, die ich als weniger russisch empfand. Insofern beruhigte mich, irgendwo gelesen zu haben, Rostow sei als »Tor zum Kaukasus« apostrophiert. Ein junger Mann half mir weiter. Per Straßenbahn erreichte ich die Ausfallstraße. Wie schon in Polen winkten Einheimische den Autofahrern und boten ihnen Bezahlung an. Nach einer Weile hielt einer, der zwar grimmig blickte und militärisch wirkte, mich aber vierzig Kilometer südwärts mitnahm und ein Glas Kwas spendierte. Tatsächlich hatte er mal in der DDR als Offizier gedient. Wir überquerten den Don. Ärgerlicherweise hielt er direkt vor einem GAI-Posten. So hießen die Stationen der »Staatlichen Automobilinspektion«, an denen vor allem Lastkraftwagen, aber auch Pkw mehr oder weniger willkürlich gestoppt und kontrolliert wurden.

Letztlich bildeten sie ein engmaschiges Netz zur Überwachung des riesigen Reiches. Für uns Illegale, das wusste ich von den Berichten der vor mir Gereisten, stellten sie ein besonderes Risiko dar, denn man konnte hier auch schon mal verhaftet und den lokalen Sicherheitsorganen zugeführt und dann schlimmstenfalls ausgewiesen werden. So war ich sehr beruhigt, dass niemand meine Papiere sehen wollte. Ich sprach den Fahrer eines Kamas-Lasters an, ob er mich mitnehmen würde. Kein Problem, antwortete er, morgen führe er bis Baku, heute jedoch nur noch ein paar Kilometer, wenn mir das recht sei. Es war mir recht. Er lachte sich schlapp über den verrückten Touristen, der »zu Fuß«, peschkom, bis zum Kaukasus wollte. Unser Abendbrot bestand aus Bratkartoffeln, getrocknetem Salzhering, sauren Gurken, Tee und grusinischem Portwein.

Das Wetter am nächsten Tag war sonnig, die solide asphaltierte Straße breit und schnurgerade. Links und rechts lagen endlose Mais-, Kürbis- oder Sonnenblumenfelder, und wenn sie abgeerntet und umgepflügt waren, zeigte sich schwarze Erde. Etwa alle dreißig Kilometer passierten wir GAI-Posten, vor denen ich nach wie vor viel Respekt hatte, obwohl Sascha, so hieß mein Chauffeur, meinte, man würde sich für mich nicht weiter interessieren; ich solle nur ganz selbstverständlich und gelangweilt aus dem Wagen schauen, wenn er seine Papiere vorweisen müsse. An manchen GAIs wurde Obst angeboten, manchmal war es fast ein kleiner Basar.

Panne beim Trampen auf der Fernverkehrsstraße – Lkw-Fahrer mussten auch die Schäden reparieren können

Nach zweihundert Kilometern war die Kardanwelle defekt. Sascha stoppte einen Kollegen, um sie gemeinsam in einer stundenlangen schweißtreibenden Aktion irgendwie zu reparieren. Es gab keinen Notruf, keine mobile Werkstatt oder dergleichen; als Fahrer musste man eben auch Autoschlosser sein. Trotz der Panne schafften wir es bis nachts um zehn bis hinter Minwody. Der Verkehr in der Dunkelheit schien mir lebensgefährlich, denn die Leute fuhren entweder nur mit Standlicht oder blendeten dauerhaft voll auf.

Das steppenartige Kaukasusvorland war karg und wild. Klägliche schlammbraune Rinnsale krochen durch enorme steinige Flussbetten, in denen große Herden braunen Viehs grasten (die sich aber auch schon mal mitten auf die frequentierte Fernverkehrsstraße stellten). Ich sah verwegene bärtige Reiter neben hupenden wahnsinnigen Autofahrern. In den Städten herrschten Staub und Telegraphenmasten, Lärm und Weitläufigkeit, strenge Tradition und brachiale Industrie. Auf einer Strecke von wohl zwanzig Kilometern wurde immerfort heimischer Honig angeboten.

Nach anderthalb Tagen und rund 750 Kilometern gemeinsamer Fahrt, Grosny hatten wir soeben links liegen gelassen, trennten sich Saschas und meine Wege. Ich wollte nicht ostwärts nach Aserbaidschan, sondern nach Süden ins Gebirge. Mein verwegener, ja sträflich naiver Plan war, so weit wie möglich per Anhalter ins Argun-Tal zu gelangen, dann entlang des Flusses bis ins Bergdorf Schatili in Georgien zu wandern, dort mit Hilfe von Einheimischen den Kaukasus über irgendeinen Pass zu überqueren und mich schließlich hinunter bis nach Tbilissi durchzuschlagen. Schon bald stoppte ein Niwa-Jeep. Ich hatte es mal wieder perfekt getroffen. Der Fahrer, ein in Grosny lebender tschetschenischer Ökonom namens Nurdin Umajew, verbrachte die Wochenenden und Sommerferien in den Bergen, wo er herstammte, und ich sollte dort sein Gast sein. Per Google Earth habe ich jetzt nachrecherchiert, wo genau ich eigentlich gewesen bin. Wir fuhren durch die unglaublich wilden, teils hässlich zersiedelten, teils urtümlichen Ortschaften Tschiri-Jurt, Sowjetskoje (Schatoi) sowie Itum-Kale und dann noch knapp zwanzig Kilometer, bis es wirklich nicht mehr weiterging. Dort hatten tschetschenische Hirten ihr spartanisches Sommerlager und auch der Akademiker Nurdin eine primitive Hütte aus Feldsteinen, Lehmmörtel und Baumstämmen. Außerdem verbrachte ein russischer Freund aus Grosny mit seinen zwei halbwüchsigen Söhnen hier seinen Urlaub. Ich durfte mein Zelt aufschlagen und wurde die nächsten Tage mit Fleisch, Reis, süßer Kondensmilch, Schnaps, Tee und Honig vollversorgt.

Auch mit dem Russen Wolodja, der stets eine doppelläufige Jagdflinte bei sich trug, freundete ich mich schnell an. Er berichtete mir viel über die Geschichte und die Eigenheiten des hiesigen Volkes. Seit Jahrhunderten in oft blutigem Konflikt mit den russischen Kolonisatoren aus dem Norden, wollte 1944 Stalin das Problem mit den unbeugsamen Tschetschenen auf besonders radikale und brutale Weise lösen und ließ über vierhunderttausend von ihnen in Viehwaggons nach Mittelasien und Kasachstan umsiedeln. Als Chruschtschow dreizehn Jahre später ihre Rückkehr erlaubte, war mindestens ein Viertel, nach anderen Quellen die Hälfte der Deportierten umgekommen. Die Tschetschenen und benachbarten Inguschen versuchten auch jetzt noch, sich der erdrückenden Umarmung der Sowjetmacht zu erwehren. Allein schon durch die Pflege ihrer gemäßigt islamischen, patriarchalischen, waffenstolzen Traditionen distanzierten sie sich von den imperialistischen Okkupanten.

Für mich war das alles ganz neu. Ich war verblüfft zu sehen, wie die Hirten, allesamt erwachsene, kernige junge Männer, die wie die Teufel reiten konnten und übrigens oft blondhaarig waren, plötzlich erschrocken die eben noch im Kreis herumgereichte Flasche Wodka ins Gebüsch warfen, sich ehrfurchtsvoll erhoben und ganz verschüchtert herumstanden, als einmal ein »Ältester«, eine Art Stammeschef, unerwartet bei ihnen aufkreuzte. […]

Gastfreundschaften bei Tschetschenen

Ich genoss die schier unglaubliche Gastfreundschaft der Tschetschenen, war hier glücklich und fühlte mich sicher vor etwaigen Zugriffen der Miliz. Am Nachmittag des dritten Tages kam es aber doch zu einer brenzligen Situation. Ein Bauarbeiter sagte, unten in Itum-Kale sei eine Gruppe von Deutschen, die in die Berge gingen und mich womöglich mitnehmen könnten. Er würde mich zu ihnen fahren. Es klang ein wenig verworren, aber ich setzte mich zu ihm ins Auto. Als der Fahrer hielt, war da zwar durchaus eine Gruppe von Leuten, und einer konnte auch gebrochen Deutsch, doch mit seinem weißen Hemd und einem Ausweis in der Tasche handelte es sich gewiss um keinen Wanderer. Es begann ein langwieriges Fragespiel. Zum Glück hatte ich alle Dokumente im Zelt gelassen und konnte daher dem KGB-Menschen bedenkenlos meine Legende auftischen: Ich hätte meine Gruppe verloren und würde nun hier auf sie warten, und dann würden wir gemeinsam nach Naltschik und zum Elbrus aufbrechen. Nein, selbstverständlich würde ich niemals alleine über die Berge gehen, schon wegen der Bären nicht. Sie fragten noch, ob ich Hilfe bräuchte, dann entließen sie mich. Wieder zurück bei Nurdin und Wolodja, erfuhr ich, dass der KGB auch bei ihnen gewesen war und sich erkundigt hatte. Der Vorfall wurde abends im großen Kreis ausführlich besprochen und festgestellt, ich sei ein wahrer molodjez (Bursche, Kerl).

Jahrhunderte alter Wehrturm im Arguntal in Tschetschenien – Zu Gast bei Nurudin (Bild rechts)

Ich hätte länger bleiben können, doch am fünften Tag entschied ich, umzukehren und mich tatsächlich in Richtung Elbrus zu begeben, zumal Wolodja ohnehin nach Grosny musste. Wir hielten unterwegs an fast jedem Wehrturm und bei vielen seiner Bekannten. Vor Grosny meinte er es besonders gut mir und bat an einer GAI, man möge mir ein Auto stoppen. Doch der dicke Hauptmann, dem man seinen Eifer schon am Gang ablas, verlangte zunächst meine Dokumente. Mir war sofort klar, das würde das Ende meiner Reise sein, und richtig, er setzte sich per Funk mit dem Innenministerium in Grosny in Verbindung. Sowohl Wolodja als auch ich sollten dort vorstellig werden.

In dem riesigen Verwaltungsgebäude empfingen uns der sich faul räkelnde Diensthabende, eine Figur wie bei Tschechow, und eine allerdings nette Zivilangestellte, die feststellte, dass abgesehen von der fehlenden marschrut mit meinen Papieren alles in Ordnung sei (was natürlich nicht stimmte). Allerdings sei die Stadt Grosny für Ausländer gesperrt. Nach einer bangen Viertelstunde der Ungewissheit und des Wartens schrieb sie einen Zettel für die GAI, wonach ich gemäß meiner marschrut weiterziehen durfte und sollte. Wolodja, der bei dem Prozedere sichtlich mehr Angst gehabt hatte als ich, brachte mich zum zweiten Mal zur GAI, wo der dicke Hauptmann nun eigenhändig einen Lkw für mich heranwinkte. Dessen Fahrer Georgi wollte noch heute bis Ordshonikidse (Wladikawkas) kommen, um dort Kulissen fürs Theater abzuliefern.

Damit endete der tschetschenische Abschnitt meiner Reise. Es gibt vermutlich nicht sehr viele deutsche Touristen, die zu meiner Zeit dort waren. Nur elf Jahre später kam so gut wie niemand mehr dorthin, und wenn doch, dann nur unter Lebensgefahr. Ende 1991 erklärten sich die Tschetschenen für unabhängig von Russland und trieben nicht allein die staatlichen Behörden aus dem Land, sondern auch große Teile der russischen Bevölkerung. Drei Jahre später schlug Russland unter Jelzin zurück und führte einen letztlich unentschiedenen ersten Krieg gegen nur eine Million Tschetschenen. Diese wehrten sich insbesondere in den Bergen mit Guerilla-Aktionen, stritten aber auch untereinander heftig, kriminalisierten und radikalisierten sich immer mehr islamistisch und griffen ihrerseits das östlich gelegene Dagestan an.

1999 erklärte Russland, nunmehr unter Putin, einen zweiten Krieg und führte ihn mit erbarmungsloser Härte auch gegen die Zivilbevölkerung. Folterungen, willkürliche Erschießungen und Vergewaltigungen durch die Soldateska waren an der Tagesordnung, ebenso der Einsatz von Splitterbomben, Entlaubungsgiften und Landminen. Westliche Politiker wie Gerhard Schröder scherten sich einen Dreck um die Opfer und solidarisierten sich mit Putin, weil sie die Lieferung russischen Öls und Erdgases nicht aufs Spiel setzen wollten. Der Kaukasus-Experte und Sänger Ekkehard Maaß schreibt: »Nach Schätzungen internationaler Menschenrechtsorganisationen wurden in beiden Tschetschenienkriegen 180.000 Zivilisten getötet, unter ihnen 42.000 Kinder. Siebzig Prozent aller Städte und Dörfer wurden zerstört, einschließlich aller historischen Baudenkmäler wie die Turmanlagen.«

Grosny war 2002 zu achtzig Prozent zerstört. Auch nach dem offiziellen Ende des Krieges verübten die Tschetschenen immer verzweifeltere, immer blutigere Terroranschlägen in Russland, darunter die Geiselnahmen im Moskauer Dubrowka-Theater und in einer Schule im nordossetischen Beslan. Heute herrscht ein dubioses prorussisches Regime unter Ramsan Kadyrow, in dem Menschenrechte nichts gelten und Mord und Folter weiter üblich sind. Denke ich an meinen knapp einwöchigen Aufenthalt in den Bergen, vermischen sich die glücklichen Erinnerungen mit bitterer Sorge um das Schicksal von Nurdin, Wolodja und all der anderen, die mir das Gastrecht gewährten. Vor allem aber frage ich mich, was aus dem damals achtjährigen, stets so fröhlichen Mädchen geworden sein mag, das auf einem meiner Fotos einem Transistorradio lauscht und auf einem anderen unbeschwert reitet. […]

Unbeschwertes tschetschenisches Mädchen

Begegnungen in Georgien

Russische Bergsteigergruppe in Kaukasus

Am Elbrus (beide Bilder)

In Sugdidi wurde ich eingeladen, auf einer Campingliege im Garten zu nächtigen, was wegen der Mücken und des feuchtwarmen Wetters kein Vergnügen war. Als ich mich am Morgen danach an die Straße nach Tbilissi stellte, stand dort bereits jemand, den ich erst für einen Deutschen hielt, der sich aber als Litauer entpuppte. Aurimas Rekašius war binnen vier Tagen von Vilnius bis hierher getrampt. Er hatte vor Kurzem ein Kunststudium beendet und war ein total entspannter Typ. Wir mochten uns sofort und beschlossen, die nächste Zeit miteinander zu verbringen. Für mich hatte das den Vorteil, dass er sich in Georgien gut auskannte und hier Freunde hatte, aber auch, dass ich mich gegebenenfalls – um unnötige Nachfragen zu vermeiden – als sein wortkarger baltischer Freund ausgeben konnte.

In Kutaissi, der zweitgrößten Stadt Grusiniens, aßen wir in einer stolowaja, einer frugalen Imbisshalle, der ich ohne Aurimas kaum vertraut hätte, dann fuhren wir in einem Kleinbus nach Gelati. Diese in die hügelige Landschaft harmonisch eingefügte Anlage einer klösterlichen wissenschaftlichen Akademie entstand im frühen zwölften Jahrhundert und zeugt heute vom Goldenen Zeitalter des Landes, wo das Christentum bereits im Jahr 327 zur Staatsreligion erklärt worden ist. Ich wusste damals noch kaum etwas von georgischer Geschichte, war aber schon mal sehr angetan von der ihre antiken Wurzeln nicht verbergenden byzantinischen Architektur und den orthodoxen Mosaiken und Fresken. Gegen Abend trampten wir nach Tbilissi, wo Aurimas eine Adresse wusste. Der Fahrer brachte uns in die richtige Straße, doch weil wir das gesuchte Haus nicht fanden, fragten wir in der Nähe nach. Dort ließ man uns nicht fort. Es wurde stundenlang aufgetafelt und Wein getrunken. Die Frauen saßen in der Küche, die Männer im Wohnzimmer. Es war meine erste Begegnung mit den so legendären wie diktatorischen georgischen Tafel- und Trinksitten. Als wir spätabends endlich doch noch bei Aurimas’ Freund Lewan klopften, waren dort nur die Eltern zugegen. Sie bereiteten uns umgehend die Betten.

In Tblissi

Aurimas war bereits zum zweiten Mal in Tbilissi und kannte sich aus. Wir streiften zwei Tage lang durch die teils verfallende, teils prächtige, immer jedoch pittoreske und mir exotisch scheinende Altstadt, aßen mittags in stolowajas oder an mobilen Verkaufsstellen Eis, frequentierten Weinkeller. Der Liter war mit 1,60 Rubel ausgepreist, genommen wurde mindestens das Doppelte. Ohnehin spielte Kleingeld keine Rolle, es galt nur der volle Rubel. Viele Georgier waren wohlhabend, ja reich, ohne dass je klar war, woher ihr Geld stammte. Gearbeitet wurde bloß pro forma, es herrschte eine blühende Schattenwirtschaft. Im Stadtzentrum, hieß es, würden Wohnungen bis zu einer Million Rubel (drei Millionen DDR-Mark) kosten. Andere Wohnungen waren winzig und baufällig. Sozialismus stünde hier nur auf dem Papier, hörte ich immer wieder, und dass Kommunismus gelinde gesagt Schwachsinn sei, meinte nicht allein Aurimas.

Einmal fuhren wir mit der Seilbahn hinauf zum Mtatsminda-Kulturpark, wo lauter Gebäude im Stalin-Stil standen. In jedem Weinkeller hingen Bilder des größten georgischen Staatsmannes und kommunistischen Verbrechers Dschughaschwili, besser bekannt als Josef Stalin. Ungeachtet dessen, was er nicht zuletzt seinem eigenen Volk angetan hatte, waren viele Ältere offenbar immer noch stolz auf ihn. Russen hingegen wurden kaum gemocht. Georgier oder Armenier zu sein war Grund genug, sich überlegen zu dünken. Die Leute überschlugen sich vor Eifer, uns zu helfen, oder suchten uns zu bescheißen. Und es war eine sehr patriarchalische Gesellschaft.

Stalinbüste im Hof des Kunstmuseums von Tbilissi

Die zweifellos selbstbewussten und fröhlichen Frauen schmissen daheim die Wirtschaft, während die Männer ihren angeblichen Geschäften nachgingen, schwätzten oder herumhingen. Die Frauen donnerten sich auf, wenn sie aus dem Haus gingen, aber beim gemeinsamen Flanieren auf dem Rustaweli-Prospekt blieben sie stets ein paar Schritte hinter ihren Männern. Diese wiederum redeten von nichts anderem als von der Schönheit und Bedeutung des anderen Geschlechts im Allgemeinen. Vor allem ältere Frauen waren in traditionelles Schwarz gekleidet. Es wäre ein Fauxpas gewesen, hätte ich trotz der Hitze kurze Hosen getragen. Selbst auf meine unter den Jesuslatschen unbesockten Füße gab es missbilligende Blicke. Im Kunstmuseum – dort, wo Stalin als Teenager das Priesterseminar besucht hatte – hingen in einer bunten Mischung russische Realisten neben kostbaren Ikonen, gar ein Cranach neben italienischer barocker Dutzendmalerei. Von Niko Pirosmani, auf den ich ganz heiß war, wurde leider nur eine wenngleich großartige Auswahl aus dem Bestand gezeigt.

Abends trafen wir nach telefonischer Verabredung einen Architektenkollegen von Oleg aus Lwow. Gaik war Armenier, hatte eine russische Frau und lebte in einer Plattensiedlung. Er führte uns ein wenig durch die Stadt und entführte uns zu sich nach Hause zu einem opulenten, ausgelassenen, herzlichen Ess- und Trinkgelage, wie ich es so noch nie zuvor erlebt hatte. Am folgenden Tag lernten wir am Stadtrand in einer stolowaja zwei eigenartige Typen kennen. Sie sahen etwas heruntergekommen aus, waren aber wohl reich, nötigten uns zu hundert Gramm Wodka, dann badeten wir in einem großen See östlich der Stadt, wo die Millionäre ihre Yachten hatten. Mit einem von ihnen, er hieß Tamas, verabredeten wir uns, um morgen nach Mzcheta zu fahren. Abends unterhielt ich mich mit dem Vater unseres immer noch nicht eingetroffenen, mir noch unbekannten Gastgebers Lewan Lomidse. Der Vater, obgleich pensionierter Geschichts- und Geographielehrer, war von erschütternder historischer Beschränktheit. Von der absurden Teilung Berlins wusste er nichts, und er war überzeugt, Hitler sei nicht tot, sondern würde irgendwo anonym weiterleben.

Am 19. August, ich war jetzt schon länger als drei Wochen unterwegs, fuhren wir nach Mzcheta. Der verschlafene, in der Mittagshitze schwitzende kleine Ort war im Mittelalter die Hauptstadt und das religiöse Zentrum Georgiens und deshalb voll von Baudenkmälern, die zum Weltkulturerbe zählen. Wir besuchten die große Swetizchoweli-Kathedrale aus dem frühen 11. Jahrhundert und auf einem Berg gegenüber das gar schon um 600 errichtete Dschwari-Kloster. Nie zuvor hatte ich derart alte christliche Bauwerke gesehen. Zurück nach Tbilissi drehte sich der Fahrer des Jeeps zu uns, die wir auf der Rückbank saßen, um und fragte aufgeregt, wer von uns beiden der Deutsche sei, und schon waren wir im Gestrüpp des Straßengrabens gelandet. Es sollte der einzige und gottlob nur kleine Unfall meiner Tramperkarriere bleiben.

Am Sonnabend kreuzten ein gewisser Merab und eine Gruppe junger Männer auf, allesamt Freunde von Lewan. Wir fuhren gemeinsam zu einem weiteren ihrer Bekannten. Dessen Wohnung in einem von außen völlig gewöhnlichen Neubaublock verschlug mir die Sprache. Sie war über zweihundert Quadratmeter groß, hatte durchgängig Parkettboden und war für hiesige Verhältnisse unglaublich luxuriös eingerichtet. Der Typ besaß herrliche Kunstbände, vor allem aber den Traum einer Musikanlage aus dem Westen. Mitten in Tbilissi sah und hörte ich das Rockpalast-Konzert von Carlos Santana und rauchte dazu den allerersten und über Jahre hinweg einzigen Joint meines Lebens. Ich war fasziniert davon, wie die Musik eine räumliche Dimension erhielt und ihr Erleben sich intensivierte. Das Haschisch stammte aus Afghanistan, von wo es sowjetische Besatzungssoldaten ins Land geschmuggelt hatten, und dies, obwohl in der SU auf Handel und Konsum von Drogen die härtesten Strafen standen.

Aurimas trieb es noch ärger. Wir suchten einen wirklich schmierigen Typen in einer verkommenen Bruchbude auf, der aus einer labormäßigen Apparatur irgendwelches chemisches Zeug destillierte. Aurimas bezahlte ein paar Rubel dafür und spritzte es sich in die Vene. Zwei, drei Stunden lang konnte er halbwegs unter uns bleiben, dann war er außer Gefecht gesetzt. Es ging ihm augenscheinlich derart dreckig, dass ich bis zum heutigen Tag den allergrößten Respekt vor derartigen Selbsterfahrungsversuchen habe. Noch am nächsten Tag hing er durch. Vor allem aber verpasste er, dass jetzt endlich Lewan Lomidse und dessen Freund Gogi Margischwili eintrafen. Beides Architekten und etwa in meinem Alter, waren wir uns sofort sympathisch.

Aurimas und Tamas in Mzcheta

Der Sonntag stand im Zeichen der Kunst. Gogi und Lewan führten uns ins Atelier eines armenischen Malers namens Albert Dilbarjan, dessen melancholische, halb surrealistische Bilder mit ihrer großen Malkultur nicht nur mich, sondern angeblich auch schon den italienischen Regisseur Pasolini beeindruckt hatten. Wir plauderten und tranken über Stunden bei ihm. Dilbarjan war es gewohnt, Gäste aus der Bohème zu bewirten. Er stellte niemals aus und verkaufte nur, wenn er Geld für Alkohol brauchte. Auch die Bilder eines zweiten, noch sehr jungen Malers, den wir besuchten, waren nicht übel, obwohl mir ihr Symbolismus etwas abging.

Mzcheta Dshwari

Gogi lebte ebenfalls in einer geräumigen und mit Antiquitäten und Kunstwerken nobel ausgestatteten Neubauwohnung. Ohnehin irgendwie aristokratisch wirkend, war auch seine georgische Bewirtung sehr vornehm. Erst tranken wir Tee aus Rhododendronblüten, dann stiegen wir wie jeden Abend auf selbstproduzierten kachetischen Wein um. Die Freunde führten mich in die einerseits sehr ritualisierten, am Ende aber doch exzessiven georgischen Trinksitten mit ihren tiefsinnigen langen Ansprachen, dem anschließenden kraftvollen Ausruf »Gaumarjos!« (Prost) und dem kollektiven Singen fremdartiger melancholischer Lieder ein. Es gäbe kaum einen Haushalt, der nicht jedes Jahr mindestens fünfhundert Liter Wein für den Eigenbedarf herstellen würde. Zu fünft verbrauchten wir im Laufe des Abends acht Flaschen des jungen, ein wenig trüben, dabei aber leichten Weißweins, ohne hinüber zu sein. Im Gegenteil, zurück bei Lewan tranken wir noch tschatscha, den landestypischen Tresterbranntwein von mehr als fünfzig Prozent, und schwadronierten bis morgens halb vier über Kunst und Literatur.

Auch Pasolini hatte Dilbarjans Bilder geschätzt

Lewan hatte Hesse und sogar Max Frisch gelesen, schrieb selbst Erzählungen, und zuletzt las er Gedichte georgischer Surrealisten auf Georgisch vor. Es war alles sehr stark und herzlich und würdig und wunderbar. Mit derselben Intensität verging auch der nächste und leider letzte meiner Tage in Tbilissi. Wieder tranken wir schon frühmorgens ein paar Gläser Wein, wieder waren wir im Atelier eines weiteren armenischen Künstlers, wieder trafen wir einen hochgebildeten Freund Lewans, der war diesmal Kunsthistoriker und führte uns noch einmal und besonders kenntnisreich durch die Stadt. Wieder wurden alle Wege mit dem Taxi zurückgelegt; wieder durfte ich kein einziges Mal bezahlen. Am Rustaweli-Prospekt wollte uns Gogi mit einer jungen Frau bekanntmachen, die hervorragend Klavier spielen und Deutsch sprechen würde und einen deutschen Freund namens Reinhart Heinrich hätte. Nana, so hieß sie, war indes gerade in Berlin; wir trafen in der Wohnung nur die Großmutter und sahen ihren Flügel. Knapp zwanzig Jahre später sollte ich – jetzt in Berlin – Nana und ihren Mann, mittlerweile Professor und international bekannter Biophysiker, trotzdem noch kennenlernen und beide als Freunde gewinnen. […]

Über Rostow, Odessa und Kishinjow nach Rumänien

Die nächtliche Zugfahrt war langweilig. In Rostow beschloss ich, wieder zu trampen. Das klappte gut, hinter Berdjansk schlief ich unter freiem Himmel in der Natur, und am nächsten Morgen erwischte ich einen Lkw, der die vierhundert Kilometer bis Odessa durchfahren würde. Dumm war nur, dass man an der GAI von Nikolajew nicht nur die Papiere meines Fahrers, sondern auch die meinigen kontrollierte. Den Milizionären war es peinlich, mir Ungelegenheiten zu bereiten, sie entschuldigten sich sogar, aber Nikolajew sei nun mal eine gesperrte Militärstadt. Ein Diensthöherer und jemand in Zivil fuhren mich aufs Amt, wo man zwar höflich war, mich jedoch endlos befragte und von dem Vorkommnis ein ausführliches Protokoll aufsetzte. Ich blieb ganz ruhig und versteifte mich darauf, dass ich dringend zur rumänischen Grenze müsse, da die bewilligten dreißig UdSSR-Tage bald zu Ende seien und ich Ärger bekäme, wenn man mich weiter festhalten würde. Schließlich holten die Beamten ein altes Mütterlein von der Straße, die unter dem Protokoll bezeugen musste, dass im Büro alles korrekt abgelaufen war, dann fuhren sie mich in einem Polizei-Lada zurück zur GAI und stoppten einen Reisebus, der mich bequem nach Odessa brachte. Mein Glück war wohl, dass man an einem traumhaften Spätsommersonntagnachmittag wie diesem die Verteidigung der Sicherheit des Landes nur unterbesetzt und halbherzig betrieb.

Wegen der mehrstündigen Quasiverhaftung stand ich erst gegen Mitternacht vor der Wohnung des Architekten Shenja Olenin, dessen Adresse André mir mitgegeben hatte; klar, dass ich ihn um diese Zeit nicht mehr behelligen konnte. So blieb mir nichts weiter als der Bahnhof, wo ich es den Einheimischen gleichtat und mich auf den Fliesenboden legte. Halb fünf wurden wir alle von einer dicken Diensthabenden unsanft geweckt und auf die inzwischen freigewordenen Bänke verwiesen, wo ich weitere drei Stunden schlafen konnte. Shenja war nicht gerade erfreut, als ich vormittags bei ihm aufkreuzte, denn seine Wohnung war bereits voll mit Familienbesuch, doch würde er mich für eine Nacht und unter Beachtung einiger Vorsichtsmaßregeln verbotenerweise in seinem anderswo im Souterrain gelegenen Atelier unterbringen. Dort fand ich Andrés Adresse an der Pinnwand, und ich sollte einen Brief an Nilson mitnehmen.

Ich bummelte ausgiebig aber etwas uninspiriert und ziellos durch die Straßen Odessas, war auf dem größten Basar, den ich je gesehen hatte, und in verschiedenen Cafés und stolowajas, nahm Cocktails, Eis, Borschtsch, Kwas und Kaffee zu mir, war in Buchläden und Kaufhäusern, fand das sowjetische Verkaufssystem mit obligatorischem Abakus und dreifachem Anstehen noch immer merkwürdig und ineffizient (erst wartete man vor der Warentheke, wo man von der regelmäßig missgelaunten und langsamen Verkäuferin für das Gewünschte einen Kupon erhielt, dann vor der Kasse, um den darauf ausgewiesenen Betrag zu bezahlen, zuletzt noch einmal vor der Theke, wo man endlich die Ware ausgehändigt bekam; diese Prozedur konnte schon einmal eine ganze Stunde dauern), suchte vergeblich nach einer Feldstaffelei und einen neuen Tonkopf für mein russisches Stereotonbandgerät der Marke »Jupiter«, erstand eher aus Verlegenheit und um wenigstens ein paar meiner vielen Rubel loszuwerden den Otto-Dix-Band aus dem Dresdner Verlag der Kunst.

In sogenannten Kommissionsläden gab es für teures Geld unter anderem die tollsten Musikanlagen westlicher Produktion. Ich blickte voll Neid auf diese vermutlich von Matrosen mitgebrachten Kostbarkeiten. Natürlich war ich auf der zum Hafen hinabführenden Potemkinschen Treppe, aber weil ich damals weder Eisensteins »Panzerkreuzer Potemkin« bereits gesehen hatte noch für Fragen der Architektur sonderlich sensibilisiert war, wusste ich wenig mit ihr anzufangen. Auch hatte ich keinen Blick für den früheren Charme und Glanz der verwahrlosten, hässlich überpinselten Häuserfassaden. Überhaupt kam ich mit der Stadt nicht klar. Ich fand sie mit ihren vielen Matrosen und Armisten irgendwie rau und schob zum ersten Mal den Film, man würde mich womöglich beobachten und mir nachstellen. Es schien, als sei nach dem mehr als einmonatigen Reiserausch die Luft raus. […]

Eine Stolowaja – Bei einem Uhrmacher in Kishinjow in der Moldauischen Sozialistischen Sowjetrepublik (Bild rechts)

Abends stellte ich mich an die Straße und kam immerhin bis nach Kishinjow (Chişinău). Diese Stadt und überhaupt die moldawische Sowjetrepublik mit ihren riesigen Obstplantagen machten auf mich einen überraschend sauberen, wohlhabenden und modernen Eindruck. Weil das Intourist-Büro, wo ich für umgerechnet achtzehn Mark eine internationale Fahrkarte nach Iaşi kaufen wollte, erst anderntags wieder öffnete, verbrachte ich eine weitere Nacht auf einem Bahnhof. Am nächsten Morgen – pünktlich am 1. September – war es herbstlich, und abends nach zehn ging mein Zug. Gegen Mitternacht begannen an der sowjetisch-rumänischen Grenze die Kontrollen. Natürlich gab es einige Aufregung und Diskussionen, zumal ich meine Einreisezollerklärung verbummelt hatte. Ich musste eine halbe Stunde lang aussteigen. Der jeweils blutjunge Grenzer und der Zollbeamte versuchten streng und dienstlich zu sein, doch eigentlich war es ein Spiel. Amüsiert erkundigten sie sich über die ihnen unbekannte Fortbewegungsart des Trampens. Schlussendlich fragten sie, wie viel sowjetisches Geld ich bei mir hätte, und vielleicht weil ich bei der Antwort arg tiefstapelte, setzten sie eine sofort zu begleichende Strafe in Höhe von nur fünf Rubeln fest, dann durfte ich weiter.

Auch in Iaşi schlief ich in der Wartehalle eines Bahnhofs. In Rumänien lief die Tramperei miserabel. Es herrschte kaum Verkehr, und wenn doch jemand hielt und ich vorsichtshalber erklärte, ich wolle nu bani (ohne Geld) mitfahren, schlug er oft die Tür wieder zu. Trotzdem kam ich mit einem Laster bis nach Braşov und schlief dort zum vierten Mal im Bahnhof. Nach all der kaukasischen und ukrainischen Exotik fand ich Rumänien – und insbesondere Kronstadt – beinahe heimatlich-vertraut.

Am 7. September traf ich in meiner erst vor ein paar Monaten besetzten Wohnung in Friedrichshain ein. Alles war unverändert, und im Briefkasten lag auch nicht, wie ich befürchtet hatte, ein Schreiben der KWV (kommunale Wohnungsverwaltung in der DDR, Anm. d. Red.) oder anderer Behörden, die mich vielleicht wieder raussetzen wollten. Ich hatte in den vergangenen sechs Wochen 4200 Kilometer per Anhalter und gewiss noch einmal so viel mit der Bahn zurückgelegt und dabei nur knapp 800 Mark ausgegeben. Die Erweiterung meines geistigen Horizonts und der Gewinn an Selbstvertrauen waren unermesslich größer. […]

Kurzvita des Autors

Frank Böttcher wurde 1960 in der Lutherstadt Wittenberg geboren. 1981 bis 85 Lehrerstudium für Kunsterziehung und Deutsch in (Ost-)Berlin, danach Assistent an der Universität Greifswald, 1988 Promotion. Nach 1990 freiberuflich journalistisch und in einem kleinen Verlag in Kreuzberg tätig. 1995 Gründung des Lukas Verlags. Er ist Vater zweier erwachsener Kinder und lebt in Berlin und in der Prignitz.

1983 reiste er allein – teils per Anhalter, teils mit dem Zug – über Warschau und Lwow nach Tschetschenien und zum Elbrus sowie nach Tbilissi, Sotschi und Odessa (siehe den hier veröffentlichten Text). 1987 war er auf ähnlichem Wege, diesmal zu zweit und auf Einladung noch einmal in Georgien, 1988 in Litauen.

Die Trotter-Redaktion bedankt sich beim Autor für den Text, den er zur Verfügung gestellt hat und der hier etwas gekürzt (über QR-Code und Webadresse) veröffentlicht wird. Zum Thema passend siehe auch die nachfolgenden Literaturempfehlungen!